En tiempos de guerra, no hay lugar para la justicia ecológica

http://www.valori.it 29.01.2025 Rita Cantalino Traducido por: Jpic-jp.orgEl número de conflictos en el mundo es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. El Índice Global de la Paz mide cada año los niveles de guerra y paz en el mundo, asignando una puntuación a cada Estado. Preocupados por las armas, los gobiernos ciertamente no piensan en la justicia ecológica.

Vivimos un tiempo de guerra. Y no es casualidad que los principales puestos de poder estén ocupados por hombres fuertes. No se trata solo de los casos más mediáticos. Las declaraciones delirantes de Donald Trump sobre Groenlandia y Panamá. La furia desatada por Benjamin Netanyahu sobre Gaza. El delirio de omnipotencia que empujó a Vladímir Putin primero a invadir Ucrania y luego a amenazar la paz continental y mundial.

La fotografía más clara de la situación nos la ofrece la edición 2024 del Índice Global de la Paz (GPI en su sigla inglesa), un instrumento que desde hace 18 años observa el estado del mundo. El GPI, creado por el Institute for Economics & Peace, emite una especie de boletín sobre la capacidad de las naciones, regiones y continentes para mantener la paz. El último informe nos advierte de que estamos al borde del abismo.

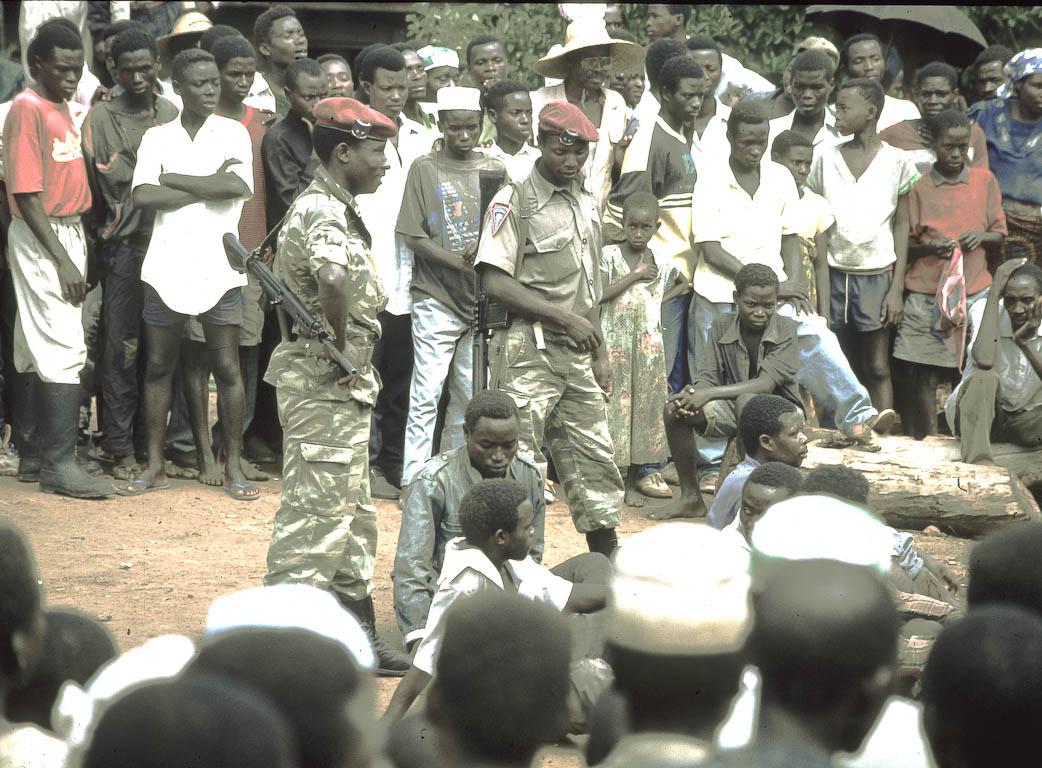

En los conflictos contemporáneos, los civiles representan el 90 % de las víctimas

Como explica Simonetta Gola, responsable de comunicación de la ONG Emergency, «en los conflictos contemporáneos los civiles constituyen el 90 % de las víctimas. Cada guerra consume una enorme cantidad de recursos que podrían utilizarse para garantizar los derechos fundamentales». Precisamente a partir de estos dos datos nació la campaña R1PUD1A, inspirada en el artículo 11 de la Constitución italiana.

«En los últimos años –afirma Gola– quienes intentaron hablar de paz fueron tratados como soñadores, cuando no como personas de mala fe. Pero la paz no es una ambición individual. El repudio a la guerra, y a todo lo que siempre conlleva, está inscrito en la Constitución italiana». Más de 100 municipios ya han declarado su voluntad de participar en la campaña. «Exigimos que Italia respete su Constitución, que se comprometa no en la venta o el suministro de armas, sino en la resolución de los conflictos».

El panorama general según el Índice Global de la Paz

La guerra no llega con declaraciones o proclamas. Es un parto complejo, producto de una larga gestación cuyas etapas a menudo son irreconocibles. Observar solo el resultado final del proceso colectivo que construimos no es sencillo, pero alinear todos los elementos permite recomponer un cuadro inequívoco. El GPI 2024 lo ha hecho, presentándolo a instituciones, académicos, periodistas, activistas, divulgadores y a la sociedad civil. «El mundo está en una encrucijada. Sin un esfuerzo concertado, existe el riesgo de un aumento de los conflictos más graves», se lee.

Llegamos a 2025 batiendo varios récords que, como civilización, bien podríamos habernos ahorrado. Desde la creación del Índice Global de la Paz, las tendencias a la militarización de las sociedades habían disminuido de manera constante. El año pasado comenzaron a subir nuevamente en 108 países. 110 millones de personas están desplazadas o refugiadas; 95 millones son desplazados internos a causa de conflictos violentos.

¿Cuántos conflictos, grandes y pequeños, hay en el mundo?

El número de conflictos, grandes y pequeños, potencialmente peligrosos, es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial: 56. La competencia entre las grandes potencias está en su punto más alto; las potencias intermedias crecen y reclaman centralidad en sus regiones. El número de países implicados en conflictos internacionales nunca había sido tan elevado desde que el Índice comenzó a contarlos: 92. La situación más grave es la del África subsahariana, donde el deterioro alcanza el 134 %; le siguen Asia Meridional y la región MENA (Medio Oriente y Norte de África).

Los conflictos menores aumentan, lo que eleva el riesgo de que se transformen en grandes guerras. Basta mirar la historia reciente. En 2019, Etiopía, Ucrania y Gaza estaban clasificados como conflictos menores. El cuadro también empeora respecto al pasado. En los años setenta, el 49 % de los conflictos terminaban con la victoria definitiva de una de las dos partes y el 23 % con un acuerdo de paz. En 2010 se bajó al 10 % en los primeros y al 4 % en los segundos.

Cuánto gastamos en violencia y cuánto en paz

En 2023, la violencia costó en todo el mundo más de 19 mil billones de dólares en términos de poder adquisitivo. Para aclararlo: es el 13,5 % del PIB mundial. Eso equivale a 2.380 dólares por cada ser humano vivo, desde los barrios pobres de Bombay hasta los áticos de Central Park en Manhattan. Una suma enorme, y mucho más alta que en años anteriores: un aumento de 158.000 millones.

¿Y qué hicimos con ello? Lo perdimos: son las pérdidas de PIB que sufrieron los países a causa de los conflictos. El 74 % del impacto económico global de la violencia está constituido por el gasto militar y de seguridad interna. Solo en 2023, el gasto militar ascendió a 8,4 billones de dólares.

Las guerras y los conflictos violentos destrozaron el PIB de muchos países. En Palestina, la guerra redujo el 63 % del PIB nacional; en Israel, el 40 %. En 2022, tras la invasión rusa, Ucrania perdió el 30 % de su PIB; las pérdidas por la guerra civil en Siria pueden alcanzar el 85 %. Ucrania, junto con Afganistán y Corea del Norte, estuvo entre los países que en 2023 destinaron mayor parte de su PIB a la violencia: respectivamente el 68,6 %, 53,2 % y 41,6 %. En África, Sudán perdió el 32,8 % de su PIB, Timor Oriental el 21,3 %, Angola el 19,1 %, Etiopía el 18,8 %.

¿Y cuánto gastamos en paz? Muy poco: 49 billones, apenas el 0,6 % de lo que invertimos en gasto militar.

El país más pacífico es Sri Lanka, el menos pacífico Yemen

El Índice Global de la Paz asigna a cada país una puntuación basada en 23 indicadores cualitativos y cuantitativos. Los sectores analizados incluyen la seguridad social, la magnitud de los conflictos internos e internacionales y el grado de militarización. De estos cálculos surge que la probabilidad de un gran conflicto es la más alta desde que se creó el GPI. Los números lo confirman: la puntuación media mundial de paz cayó un 0,56 %. Puede parecer poco, pero marca el decimosexto año consecutivo de descenso. Solo 65 países mejoraron, mientras que 97 empeoraron. 97 en un solo año: nunca antes había sido tan alto el número.

El país más pacífico del mundo es Sri Lanka, estable en la cima desde 2008. En 2024 se le unieron Irlanda, Austria, Nueva Zelanda y Singapur. En el último puesto está Yemen, que cayó 24 posiciones en 2024. Le siguen Sudán, Sudán del Sur, Afganistán y Ucrania. La invasión de Gaza tuvo un impacto significativo: en términos de deterioro de la paz interna, Israel ocupa el primer lugar en el mundo y Palestina el cuarto. También Ecuador, Gabón y Haití registraron descensos récord.

Algunas notas positivas: en El Salvador, la caída de la tasa de homicidios mejoró la percepción de seguridad interna de los ciudadanos. También hubo resultados positivos en Emiratos Árabes Unidos, Nicaragua y Grecia. Europa es la región más pacífica del mundo, con ocho de los diez primeros países. Le siguen Asia-Pacífico y Norteamérica que, pese a ocupar el tercer puesto, es la región con el mayor deterioro. La región menos pacífica sigue siendo Medio Oriente y Norte de África (MENA).

Las Naciones Unidas están perdiendo su papel

Los mayores deterioros de 2024 se refieren a los indicadores relacionados con la financiación de las misiones de paz de la ONU, el porcentaje de PIB destinado al gasto militar, el número de conflictos externos en los que participan los Estados y el número de muertos resultantes.

Sobre la pérdida de centralidad de la ONU, Simonetta Gola comenta: «Las Naciones Unidas nacieron de la visión de hombres y mujeres que habían vivido la guerra en primera persona. Muchos de ellos la habían combatido en el frente. Al haber visto el poder destructivo de las armas atómicas, comprendieron los riesgos potenciales de cualquier guerra futura, y por eso, en el preámbulo de la Carta de la ONU, escribieron que estaban decididos a ‘preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha infligido sufrimientos indecibles a la humanidad’».

Eso fue hace sesenta años, pero lo que está ocurriendo en los últimos meses, especialmente en Gaza, parece poner en duda las intenciones de aquellos países que, por la paz, durante seis décadas estuvieron dispuestos a limitar su propia soberanía. «Hoy los organismos que deberían haber sido los promotores y garantes de ese nuevo orden mundial siguen existiendo –explica Gola–, pero han sido progresivamente deslegitimados por algunos de los mismos países que los fundaron. No se trata solo de algunos líderes actuales, sino de una visión del mundo basada en la desigualdad que muchos países han practicado en los últimos 70 años».

El Índice Global de la Paz revela los devastadores costos humanos del conflicto

En los últimos 15 años, el número de muertes por conflictos ha aumentado un 482 %. Los refugiados y desplazados internos, las pérdidas de PIB y la expansión del terrorismo han crecido al menos en un 100 %. Los últimos dieciséis años han visto un empeoramiento progresivo de las guerras del mundo. La puntuación media de los países ha disminuido un 4,5 %. El Índice Global de la Paz analiza el desempeño de 163 Estados: 95 han empeorado, 66 mejorado y 2 permanecieron sin cambios. Entre 2008 y 2023, solo 7 de los 23 indicadores globales mejoraron; los otros 17 mostraron un deterioro generalizado. El único logro significativo que estábamos alcanzando era la reducción global de la militarización: una tendencia constante de 2008 a 2019, pero que se ha revertido en los últimos cuatro años.

En 2022 alcanzamos el mayor número de muertes en combate en treinta años; 2023 nos dio una visión clara de cómo está cambiando la guerra. Las guerras modernas tienen costos humanos devastadores. Los dos primeros años de la guerra Rusia-Ucrania mataron a dos mil personas por mes, y nadie parece realmente interesado en cambiar la situación. Es difícil cuantificar con precisión el número de muertos en Gaza: la furia de Israel destruyó gran parte de la infraestructura y de los organismos institucionales necesarios para llevar la cuenta. Las estimaciones varían, procedentes de distintas fuentes, pero nunca por debajo de 35.000. El Índice Global de la Paz define ambos conflictos como «guerras perpetuas». Guerras en las que la violencia se prolonga tanto que ninguna solución parece posible. Guerras en las que la situación solo puede empeorar por el apoyo militar externo, las fuerzas desproporcionadas sobre el terreno y las rivalidades geopolíticas implicadas.

Cómo cambia la guerra en el siglo XXI

Este es también un tiempo en que la guerra cambia de forma. Pesan sobre todo dos factores: las tecnologías militares, por un lado, y la competencia geopolítica, por el otro. Una gran cantidad de grupos no estatales tiene hoy acceso a tecnologías como drones y artefactos explosivos improvisados. Especialmente desde 2018, el uso de drones ha aumentado un 1.000 %. Basta pensar en cómo Ucrania resistió la temida artillería rusa con drones FPV. Este dato es revelador también por otra razón: es cierto que el número de militares ha disminuido en 112 países, pero al mismo tiempo las tecnologías militares han avanzado considerablemente. Una guerra de alta tecnología necesita cada vez menos hombres sobre el terreno.

Este año, los indicadores de capacidad militar de los Estados tienen en cuenta factores antes ignorados: diferencias tecnológicas entre actores en conflicto; recursos militares movilizados; experiencia en combate; preparación para el combate; uso de aeronaves de ala fija y rotatoria, buques, vehículos blindados. El resultado es que el ranking cambia. Aunque la capacidad militar de EE. UU. es tres veces mayor que la de China, este último es el país que más ha mejorado su posición global; le siguen Francia y Rusia, ambas con un ligero descenso. Según los nuevos indicadores, la capacidad militar mundial ha aumentado un 10 % en la última década.

La geopolítica también hace más difícil gestionar los conflictos. Nos habíamos acostumbrado a un mundo «sencillo», en el que una sola potencia –Estados Unidos– tenía el dominio. Ya no es así. Estados Unidos, como Europa, mantuvo durante mucho tiempo el equilibrio en sus propias regiones, bajo la ilusión de que eso equivalía a mantenerlo a nivel global. La aparición de actores como China y Rusia, o de potencias regionales que consolidan su influencia, lo cambia todo.

El poder de la sociedad civil y el ejemplo de Emergency

Ante los escenarios descritos, puede parecer que no hay posibilidad de mejorar la situación ni de contener el desastre. No es la primera vez en la historia que ocurre, y esto mismo nos enseña que siempre hay una alternativa. Casi siempre, esta ha nacido de la movilización de la sociedad civil, dispuesta a responder masivamente a las convocatorias contra la guerra. También para Gola, el papel de los ciudadanos es fundamental. «Emergency, como muchas otras organizaciones o individuos, continúa promoviendo una práctica alternativa a la guerra. En nuestro caso –explica– atendemos a las víctimas y trabajamos por difundir una cultura de derechos humanos que, como solía decir nuestro fundador Gino Strada, son el único antídoto contra la guerra».

«Hoy trabajamos en algunos de los principales conflictos del mundo: en Gaza, en Ucrania y en Sudán, un país que vive la peor crisis humanitaria del mundo con 12 millones de refugiados y desplazados, y sin embargo ausente de nuestros medios de comunicación», relata. «Cuando el poeta Quasimodo escribió ‘sigues siendo él de la honda, tu hombre de mi tiempo’, estaba diciendo precisamente esto: hemos avanzado de manera inimaginable en ciencia, tecnología, medicina, pero seguimos atascados en la violencia como única solución en las relaciones humanas. Por eso –concluye– es necesario seguir prestando atención a lo que Ver, Il numero di conflitti nel mondo è il più alto dalla Seconda guerra mondiale

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Deje un comentario