En temps de guerre, il n’y a pas de place pour la justice écologique

http://www.valori.it 29.01.2025 Rita Cantalino Traduit par: Jpic-jp.orgLe nombre de conflits dans le monde est le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. L’Indice mondial de la paix mesure chaque année les niveaux de diffusion de la guerre et de la paix dans le monde en attribuant une note à chaque État. Préoccupés par les armes, les gouvernements ne pensent certainement pas à la justice écologique.

C’est un temps de guerre. Et ce n’est pas un hasard si les principaux postes de pouvoir sont occupés par des hommes forts. Il ne s’agit pas seulement des cas les plus médiatisés. Les déclarations délirantes de Donald Trump sur le Groenland et le Panama. La fureur israélienne déchaînée par Benjamin Netanyahu sur Gaza. Le délire d’omnipotence qui a poussé Vladimir Poutine d’abord à envahir l’Ukraine, puis à menacer la paix continentale et mondiale.

La photographie de la situation nous est offerte par l’édition 2024 de l’Indice mondial de la paix (GPI dans le sigle anglais pour Global Peace Index,), un instrument qui, depuis 18 ans, observe la situation mondiale. Le GPI, créé par le think tank Institute for Economics & Peace, établit le niveau des capacités des nations, des régions et des continents à maintenir la paix. Le dernier rapport nous avertit que nous sommes au bord de l’abîme.

Dans les conflits contemporains, les civils représentent 90 % des victimes

Comme l’explique Simonetta Gola, responsable de la communication de l’ONG Emergency, « dans les conflits contemporains, les civils constituent 90 % des victimes. Chaque guerre consomme une quantité énorme de ressources qui pourraient être utilisées pour garantir les droits fondamentaux ». C’est précisément à partir de ces deux données qu’est née la campagne R1PUD1A (Refuse), inspirée de l’article 11 de la Constitution italienne.

« Ces dernières années – rapporte Gola – ceux qui ont tenté de parler de paix ont été traités comme des rêveurs, voire comme des personnes de mauvaise foi. Mais la paix n’est pas une ambition individuelle. Le rejet de la guerre, et de ce qu’elle entraîne toujours, est inscrit dans la Constitution italienne ». Plus de 100 communes ont déjà exprimé leur volonté de participer à la campagne. « Nous demandons que l’Italie respecte sa Constitution, qu’elle s’engage en première ligne, non pas dans la vente ou la fourniture d’armes, mais dans la résolution des conflits ».

Le tableau d’ensemble selon l’Indice mondial de la paix

La guerre n’arrive pas avec des déclarations ou des proclamations. C’est un processus complexe, le produit d’une longue gestation dont les étapes ne sont souvent pas visibles. Observer uniquement le résultat final du processus collectif que nous construisons n’est pas simple, mais aligner tous les éléments permet de reconstituer un tableau sans équivoque. Le GPI 2024 l’a fait et l’a présenté aux institutions, universitaires, journalistes, activistes, vulgarisateurs et à la société civile. « Le monde est à la croisée des chemins. Sans effort concerté, il y a un risque d’augmentation des conflits les plus graves », peut-on lire.

Nous arrivons à 2025 en battant plusieurs records que, comme civilisation, nous aurions pu nous épargner. Depuis la création de l’Indice mondial de la paix, les tendances à la militarisation des sociétés étaient en constante diminution. Elles ont commencé à remonter l’an dernier dans 108 pays. 110 millions de personnes sont déplacées ou réfugiées ; 95 millions sont des déplacés internes à cause de conflits violents.

Combien de conflits, grands et petits, dans le monde ?

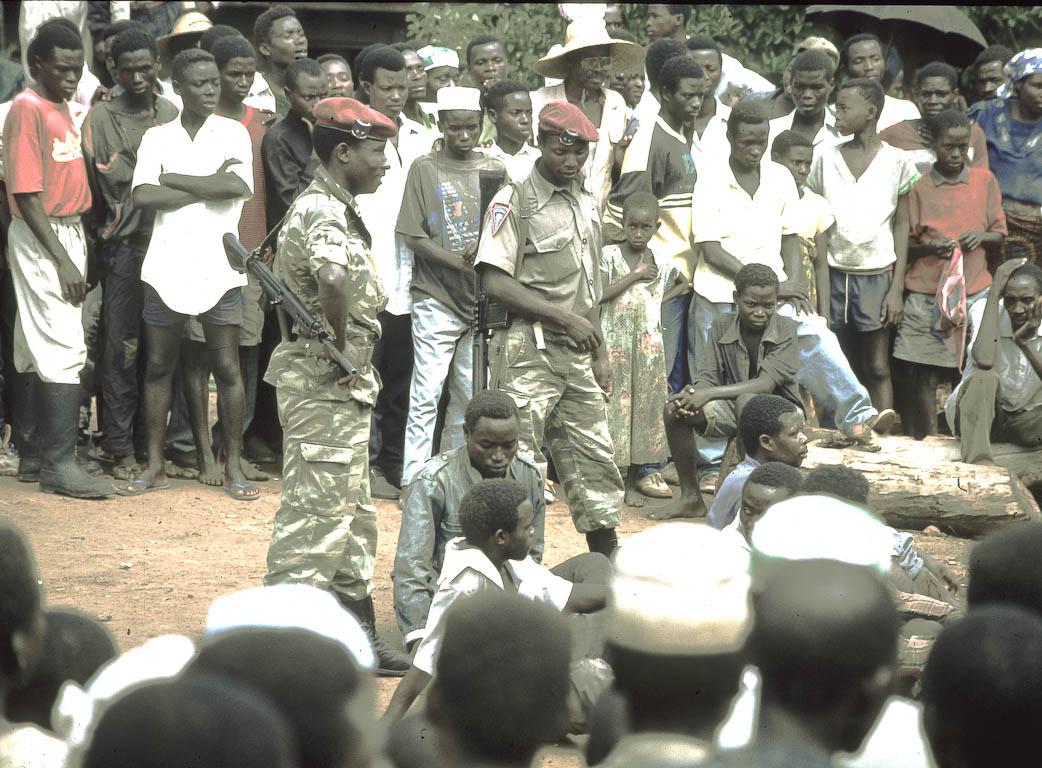

Le nombre de conflits, grands et petits, potentiellement dangereux, est le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale : 56. La compétition entre grandes puissances est à son plus haut niveau ; les puissances intermédiaires grandissent et revendiquent une centralité dans leurs régions. Le nombre de pays impliqués dans des conflits internationaux n’a jamais été aussi élevé depuis que l’Indice mondial de la paix en tient le compte : 92. La situation la plus grave est celle de l’Afrique subsaharienne, où la détérioration atteint 134 % ; viennent ensuite l’Asie du Sud et la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Les conflits mineurs sont de plus en plus nombreux, ce qui augmente le risque qu’ils se transforment en grandes guerres. Il suffit de regarder l’histoire récente. En 2019, l’Éthiopie, l’Ukraine et Gaza étaient classés comme conflits mineurs. Le tableau s’assombrit aussi par rapport au passé. Autrefois, les guerres trouvaient une issue : dans les années 1970, 49 % des conflits se terminaient par une victoire définitive d’une des deux parties et 23 % par un accord de paix. En 2010, on est tombé à 10 % pour les premiers et à 4 % pour les seconds.

Combien dépensons-nous pour la violence et combien pour la paix ?

Dans le monde entier, en 2023, la violence a coûté plus de 19 000 milliards de dollars en termes de pouvoir d’achat. Pour être clair, cela représente 13,5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Soit 2 380 dollars pour chaque être humain vivant sur la planète, des bidonvilles de Mumbai aux appartements avec vue sur Central Park à Manhattan. C’est énorme, et bien plus que les années précédentes : une augmentation de 158 milliards de dollars.

Qu’en avons-nous fait ? Nous les avons perdus : ce sont les pertes des PIB nationaux à cause des conflits. 74 % de l’impact économique de la violence dans le monde correspond aux dépenses militaires et à la sécurité intérieure. Rien qu’en dépenses militaires, en 2023, nous avons dépensé 8 400 milliards de dollars.

Les guerres et les conflits violents ont frappé le PIB de nombreux pays. En Palestine, la guerre a amputé 63 % du PIB national, en Israël 40 %. En 2022, après l’invasion russe, l’Ukraine a perdu 30 % de son produit intérieur brut ; les pertes dues à la guerre civile en Syrie pourraient atteindre 85 %. L’Ukraine, avec l’Afghanistan et la Corée du Nord, figure parmi les pays qui, en 2023, ont consacré le plus de ressources à la violence : respectivement 68,6 %, 53,2 % et 41,6 % de leur PIB. En Afrique, le Soudan a perdu 32,8 % de son PIB, le Timor-Leste 21,3 %, l’Angola 19,1 %, l’Éthiopie 18,8 %.

Et combien avons-nous dépensé pour la paix ? Ridiculement peu : 49,6 milliards de dollars, soit seulement 0,6 % de ce que nous avons investi dans les dépenses militaires.

Le pays le plus pacifique est le Sri Lanka, dernier du classement le Yémen

L’Indice mondial de la paix attribue à chaque pays un score basé sur 23 indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Les domaines analysés sont la sécurité sociale, l’ampleur des conflits internes et internationaux, et le degré de militarisation. De ce calcul ressort que la probabilité d’un conflit à grande échelle est la plus élevée depuis la création du GPI. Les chiffres le disent : le niveau moyen de pacification mondiale a baissé de 0,56 %. Cela peut sembler peu, mais c’est la seizième année consécutive que cela baisse. Seuls 65 pays ont enregistré une amélioration, tandis que 97 ont connu une détérioration. 97 en une seule année : jamais on n’avait atteint un tel chiffre depuis la création de l’indice.

Le pays le plus pacifique du monde est le Sri Lanka, solidement en tête du classement depuis 2008. En 2024, l’Irlande, l’Autriche, la Nouvelle-Zélande et Singapour l’ont rejoint dans le peloton de tête. Dernier du classement : le Yémen, qui a perdu 24 places en 2024. Viennent ensuite le Soudan, le Soudan du Sud, l’Afghanistan et l’Ukraine. L’invasion de Gaza a eu un poids considérable : en termes de détérioration de la pacification interne, Israël arrive en tête mondiale et la Palestine en quatrième position. L’Équateur, le Gabon et Haïti connaissent eux aussi une dégradation record.

Quelques lueurs positives : au Salvador, la baisse du taux d’homicides a amélioré la perception de la sécurité intérieure par les citoyens. Bilan également positif aux Émirats arabes unis, au Nicaragua et en Grèce. L’Europe reste la région la plus pacifique du monde, abritant huit des dix pays en tête du classement. Viennent ensuite l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord qui, malgré la troisième place, est la région ayant connu la dégradation la plus grave. La région la moins pacifique reste le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA).

Les Nations unies perdent leur rôle

Les détériorations les plus marquantes de 2024 concernent les indicateurs de financement des missions de paix de l’ONU, les pourcentages du PIB alloués aux dépenses militaires, le nombre de conflits extérieurs impliquant des États et le nombre de morts qui en résultent.

Sur la perte de centralité de l’ONU, Simonetta Gola commente : « Les Nations unies sont nées de la vision d’hommes et de femmes qui avaient connu la guerre dans leur chair. Beaucoup l’avaient combattue sur le terrain. Ayant vu la capacité de destruction des armes atomiques, ils connaissaient les risques potentiels de toute guerre future, et c’est pourquoi, dans le préambule de la Charte des Nations unies, ils écrivent qu’ils sont déterminés à “sauver les générations futures du fléau de la guerre, qui deux fois en l’espace d’une génération a infligé à l’humanité des souffrances indicibles” ».

Cela se passait il y a soixante ans, mais ce qui se déroule ces derniers mois, surtout à Gaza, semble mettre en danger les intentions de ces pays qui, pour préserver la paix, avaient accepté durant six décennies de limiter leur souveraineté. « Aujourd’hui, les organes qui auraient dû être les promoteurs et les garants de ce nouvel ordre mondial existent encore – explique Gola – mais ils ont été progressivement délégitimés par certains pays, eux-mêmes fondateurs. Ce n’est pas seulement un problème de certaines directions politiques actuelles, mais d’une vision du monde fondée sur l’inégalité pratiquée par de nombreux États depuis 70 ans ».

L’Indice mondial de la paix révèle les coûts humains dévastateurs des conflits

Au cours des 15 dernières années, le nombre de morts liés aux conflits a augmenté de 482 %. Celui des réfugiés et des déplacés internes, des pertes de PIB et de la diffusion du terrorisme d’au moins 100 %. Les 16 dernières années ont connu une dégradation progressive de la situation des guerres dans le monde. Le score moyen des pays a baissé de 4,5 %. L’Indice mondial de la paix analyse la performance de 163 États : 95 ont empiré, 66 se sont améliorés et 2 n’ont pas changé. Entre 2008 et 2023, seuls 7 indicateurs mondiaux sur 23 se sont améliorés ; les 17 autres affichent des baisses généralisées. Le seul progrès significatif que nous étions en train de réaliser était une diminution globale de la militarisation, tendance constante de 2008 à 2019, mais qui, depuis quatre ans, s’est inversée.

En 2022, nous avons atteint le plus grand nombre de morts sur le champ de bataille depuis 30 ans ; l’année 2023 montre clairement à quel point la guerre change. Les guerres modernes ont des coûts humains dévastateurs. Les deux premières années de la guerre entre la Russie et l’Ukraine ont tué deux mille personnes par mois, et personne ne semble réellement vouloir changer la situation. Il est difficile de quantifier le nombre exact de morts à Gaza : la fureur d’Israël a détruit la plupart des infrastructures et des organes institutionnels capables de tenir les comptes. Les chiffres varient, selon différentes sources, mais jamais en dessous de 35 000 morts. L’Indice mondial de la paix qualifie ces deux conflits de « guerres éternelles » (forever wars). Des conflits où la violence est si prolongée qu’aucune solution ne semble exister. Où la situation ne peut qu’empirer à cause du soutien militaire extérieur, de la disproportion des forces en présence, des rivalités géopolitiques impliquées.

Comment la guerre change au XXIᵉ siècle

C’est aussi une période où la guerre change de forme. Deux facteurs pèsent le plus : les technologies militaires d’un côté, la concurrence géopolitique de l’autre. De très nombreux groupes non étatiques ont désormais accès à des technologies comme les drones et les engins explosifs improvisés. Depuis 2018, en particulier, l’utilisation des drones a augmenté de 1 000 %. Il suffit de penser à la manière dont l’Ukraine a tenu tête à la puissante artillerie russe grâce aux drones FPV. Ce chiffre est intéressant pour une autre raison : il est vrai que le nombre de militaires a diminué dans 112 pays, mais les technologies militaires se sont parallèlement considérablement améliorées. Une guerre de haute technologie a besoin de moins en moins d’hommes sur le terrain.

Cette année, les indicateurs de capacité militaire des États tiennent d’ailleurs compte de facteurs jusque-là ignorés : différences technologiques entre les acteurs d’un conflit ; ressources militaires mobilisées ; expérience au combat ; état de préparation ; usage d’avions à voilure fixe et rotative, de navires, de véhicules blindés. Ainsi, le classement change. Même si la capacité militaire des États-Unis reste trois fois supérieure à celle de la Chine, cette dernière est le pays qui a le plus accru sa position mondiale ; viennent ensuite la France et la Russie, en léger recul. Selon les nouveaux indicateurs, la capacité militaire globale a augmenté de 10 % au cours des dix dernières années.

La géopolitique aussi rend les conflits moins gérables. Nous étions habitués à un monde « simple », dominé par une seule puissance : les États-Unis. Ce n’est plus le cas. Les États-Unis, comme l’Europe, ont longtemps maintenu l’équilibre dans leurs régions, croyant à tort que cela revenait à maintenir l’équilibre mondial. L’essor d’acteurs comme la Chine et la Russie, ou de puissances régionales affirmant leur influence, change la donne.

Le pouvoir de la société civile et l’exemple d’Emergency

Face aux scénarios décrits, on pourrait penser qu’il n’existe aucune possibilité d’améliorer la situation ni de freiner le désastre. Ce n’est pas la première fois que cela arrive dans l’histoire, et cela nous enseigne qu’il y a toujours une alternative. Presque toujours, elle a été construite grâce à la mobilisation de la société civile, prête à répondre massivement aux appels contre la guerre. Pour Gola aussi, le rôle des citoyennes et citoyens est fondamental. « Emergency, comme beaucoup d’autres organisations ou simples citoyens, continue de promouvoir une pratique alternative à la guerre. Dans notre cas – explique-t-elle – nous soignons les victimes et travaillons à diffuser une culture des droits humains qui, comme le disait notre fondateur Gino Strada, sont le seul antidote à la guerre ».

« Aujourd’hui, nous travaillons dans certains des principaux conflits : à Gaza, en Ukraine et au Soudan, un pays qui connaît la plus grave crise humanitaire au monde avec 12 millions de réfugiés et de déplacés, mais qui n’a pratiquement aucune visibilité dans nos médias », raconte-t-elle. « Quand le poète Quasimodo écrivait : “tu es encore celui de la fronde, homme de mon temps”, il voulait dire exactement cela : nous avons fait des progrès inimaginables dans la science, la technologie, la médecine, mais nous en sommes restés à la seule solution de la violence dans les relations humaines. C’est pourquoi – conclut-elle – il est nécessaire de continuer à s’intéresser à ce qui se passe dans le monde et à essayer de changer les choses autour de nous ».

Voir, Il numero di conflitti nel mondo è il più alto dalla Seconda guerra mondiale

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Laisser un commentaire