« L’Afrique doit se regarder en face, pas en arrière »

Rivista Africa 26.07.2025 Seguir leyendo Traduit par: Jpic-jp.orgSoumaila Diawara, réfugié malien et activiste politique, raconte son drame migratoire vers l’Europe et analyse les blessures encore ouvertes du colonialisme ainsi que les nouvelles formes de domination qui oppriment l’Afrique. Dans son nouveau livre L’Afrique martyrisée, il dénonce les responsabilités externes mais aussi internes, appelant à un réveil politique et culturel africain.

Soumaila Diawara, originaire du Mali, est écrivain, activiste politique et réfugié. Ayant grandi à Bamako, il s’est engagé dans les mouvements étudiants d’opposition démocratique. Après le coup d’État militaire de 2012, il a été contraint de fuir. Il a traversé le désert et la Méditerranée, arrivant en Italie en 2014. Un voyage parfois dramatique : « Une nuit, notre embarcation a fait naufrage. Nous étions 120, seuls 30 ont survécu. Je suis resté en mer plus d’une heure avant d’atteindre la côte. J’ai vu des gens mourir, être tués, j’ai vécu l’enfer des centres de détention en Libye ». Après le récit Les cicatrices du port sûr, il signe aujourd’hui un nouveau livre : L’Afrique martyrisée (Abra Books 2025, 318 pages, 20 €), un essai passionné et rigoureux sur les blessures du colonialisme européen et les nouvelles formes de domination qui pèsent encore sur le continent africain.

Son livre part d’une réflexion historique : pourquoi est-il si important de se tourner vers le passé pour comprendre l’Afrique d’aujourd’hui ?

C’est fondamental car on ne peut construire un futur solide sans analyser en profondeur les erreurs du passé, non seulement celles des colonisateurs, mais aussi celles commises par les Africains eux-mêmes. La politique africaine reste souvent prisonnière de logiques néocoloniales, parfois renforcées par des dirigeants locaux corrompus, principaux responsables de l’absence de progrès. Il faut une véritable prise de responsabilité de tous, d’abord des Africains, pour construire une politique plus libre, démocratique et tournée vers les besoins réels des populations. Et une plus grande stabilité en Afrique n’est pas seulement dans l’intérêt des Africains : c’est un avantage pour le monde entier.

Quelles sont les héritages les plus graves que le colonialisme a laissés en Afrique ?

Les plus évidentes sont les structures de pouvoir autoritaires qui persistent dans de nombreux pays. Au Togo, par exemple, la même famille est au pouvoir depuis des décennies. Au Gabon, les Bongo se sont succédé au gouvernement sur trois générations. Il y a aussi des héritages économiques lourds, comme les dettes contractées pendant l’époque coloniale qui étouffent encore aujourd’hui les États africains. Ce sont des dettes imposées par les puissances européennes, souvent entre gouvernements et banques du pays colonisateur, et qui freinent sérieusement le développement africain.

Vous analysez les différents modèles de colonialisme : qui porte les responsabilités les plus lourdes ?

La Belgique, sans aucun doute. Il est absurde de penser qu’un pays si petit, qui à l’époque de la Conférence de Berlin n’était même pas une grande puissance, ait pu commettre des atrocités aussi graves uniquement au Congo. On parle de plus de 10 millions de morts – peut-être même 20 selon certains historiens – et de mutilations infligées aux enfants pour punir les parents qui ne récoltaient pas assez de caoutchouc. Il y a aussi les violences italiennes en Éthiopie, comme l’usage de gaz contre les civils ; l’Italie a eu une part sombre et violente dans son colonialisme, et la minimiser est une erreur historique et morale. Sans oublier le génocide des Nama et des Herero en Namibie par les Allemands. Des histoires souvent ignorées, mais qui parlent d’elles-mêmes.

Après plus de 60 ans d’indépendance, certains gouvernements africains ne trouvent-ils pas commode de continuer à accuser le colonialisme pour les problèmes actuels ?

Je suis d’accord. Certains régimes, au pouvoir depuis des décennies, continuent d’utiliser le colonialisme comme excuse pour justifier leur échec. Mais si la France, par exemple, n’est plus présente au Mali et que les problèmes persistent, cela signifie que nous devons nous regarder en face. On ne peut pas dénoncer l’impérialisme occidental et se soumettre ensuite à d’autres puissances comme la Russie ou la Chine. L’Afrique doit sortir de cette logique de dépendance, cesser de s’accrocher au rôle de victime et entamer un profond nettoyage interne. Ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra construire une véritable souveraineté africaine.

Vous évoquez aussi les nouvelles formes de domination économique : que pensez-vous du rôle de la Chine et de la Russie sur le continent africain ?

La forme a changé, mais la substance reste la même. Le néocolonialisme se présente aujourd’hui de manière plus insidieuse. La Chine construit routes, écoles, hôpitaux… mais souvent ces infrastructures sont pensées uniquement pour relier les mines aux ports, pas pour améliorer la vie des populations. La Russie, en revanche, agit comme un bras armé, au Mali ou en République centrafricaine. On parle beaucoup de chasser les Français, mais demain pourrions-nous faire de même avec les Russes ? J’en doute. Les nouvelles puissances défendent leurs propres intérêts. L’Afrique doit apprendre à choisir ses partenaires sur la base du respect et de la réciprocité, et non selon l’idéologie ou la convenance du moment.

Qui sont aujourd’hui les leaders africains les plus crédibles dans la lutte pour l’indépendance économique et politique du continent ?

Malheureusement, ils sont peu nombreux. On se fait souvent des illusions sur certaines figures : Kagame, par exemple, est perçu comme un panafricaniste, mais il déstabilise en réalité le Congo et en exploite les ressources. L’un des rares qui semble vraiment tenter de changer les choses, dans le respect des droits humains, est Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Il a condamné les répressions et tend la main aux jeunes. On peut rompre avec le colonialisme sans fermer tout dialogue avec l’Europe. Il faut de l’équilibre, pas du populisme.

Au Mali, une junte militaire gouverne aujourd’hui. Est-ce une réponse à la corruption des gouvernements précédents ou un nouveau problème ?

C’est un problème pire. Les militaires au pouvoir ont favorisé une nouvelle élite, composée de jeunes liés à la junte qui sont devenus soudain milliardaires. C’est la photocopie du régime de Moussa Traoré. Quiconque ose critiquer est réduit au silence, arrêté, persécuté. Les véritables leaders d’opinion ont disparu de la scène publique. C’est un système autoritaire, sans transparence ni liberté.

Que pensez-vous du Plan Mattei promu par le gouvernement italien ?

L’idée originale d’Enrico Mattei dans les années 50 était intéressante. Mais aujourd’hui ce plan n’est plus pertinent. L’Afrique n’est plus celle des années 50, la population a triplé, les défis sont nouveaux. Parler de développement avec 5 ou 10 milliards n’est que de la propagande. C’est un plan pensé plus pour garantir l’accès aux ressources africaines que pour créer un véritable partenariat. Il faudrait quelque chose de profondément différent.

En Italie, on parle souvent de l’Afrique comme d’une menace, origine d’une invasion migratoire. Que pensez-vous de ces récits ?

Je suis indigné. Ce sont des récits construits artificiellement pour semer la peur. Les Africains en Italie représentent une part minimale de la population migrante. Parler d’invasion est faux. De plus, le même gouvernement qui se plaint de la migration irrégulière demande 500 000 travailleurs africains réguliers. Alors pourquoi ne pas commencer par ceux qui sont déjà ici ? Les régulariser, les former, leur apprendre la langue, les intégrer ? C’est absurde de jouer avec la vie des gens juste pour obtenir quelques voix en plus.

Vous êtes aussi passé par la Libye. Que pensez-vous de la libération du général Osama al-Masri ?

Une honte. Cet homme est responsable de viols, de tortures, d’esclavage. Il a fait construire un aéroport privé avec la main-d’œuvre de migrants qu’il appelait « ses esclaves ». Le gouvernement italien l’a accueilli avec honneur, perdant une occasion historique d’affirmer les valeurs du droit international. C’est une défaite morale, en plus que politique.

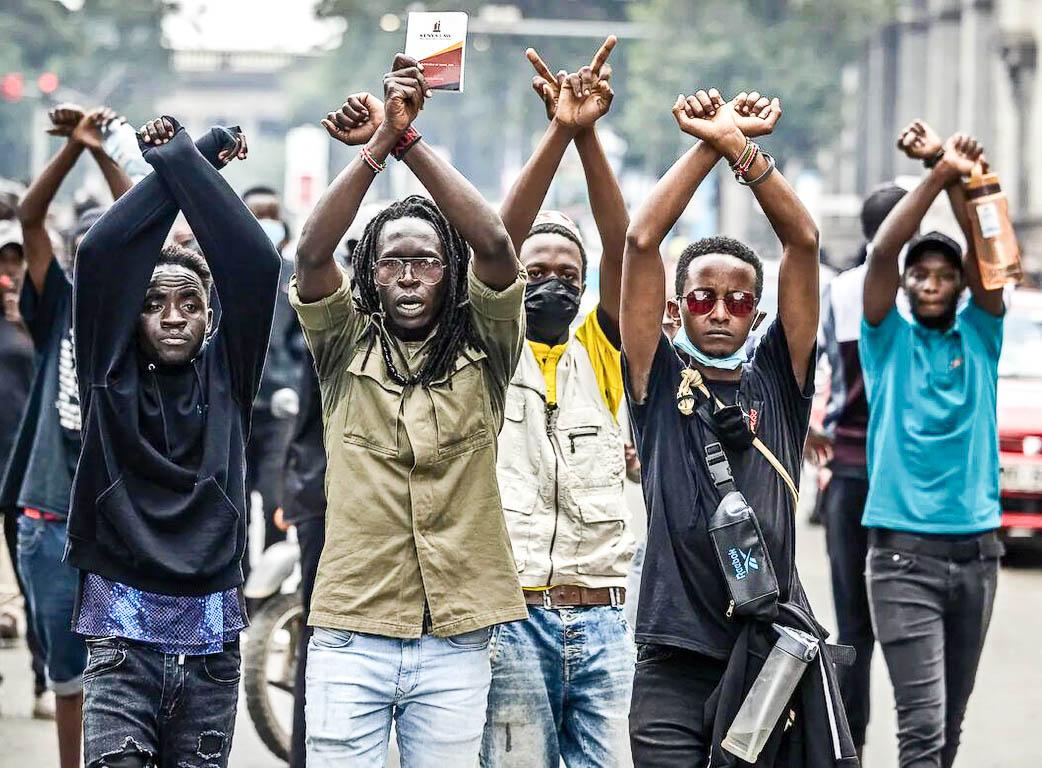

Dans de nombreux pays africains naissent des mouvements de jeunesse protestataires. Que demandent-ils ? Parviendront-ils vraiment à changer les choses ?

Ils demandent des droits, un accès à l’éducation, du travail, de la transparence. Ils veulent des concours publics sans favoritisme, des frais universitaires moins élevés, moins de corruption. Peut-être n’y parviendront-ils pas immédiatement, mais ils éveillent déjà les consciences. Les gouvernements ne peuvent pas tous les arrêter. Et l’Occident devrait aussi comprendre avec qui collaborer : avec les peuples, pas avec ceux qui les oppriment.

On dit souvent que l’Afrique n’a pas d’avenir. Que répondez-vous ?

L’Afrique surprendra encore. Sa force vient de la souffrance, mais aussi d’une nouvelle conscience. Les jeunes savent que le changement ne viendra pas de l’extérieur. Ils ont les compétences, la volonté et la force de se construire un futur. Il ne faut plus considérer les Africains comme des sujets passifs. Qui le fait alimente la pensée néocoloniale. Regardons le Ghana, le Botswana, l’Afrique du Sud : l’Afrique peut y arriver, et sa renaissance sera aussi une chance pour l’Europe.

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Laisser un commentaire