Restituer la mémoire : l’Afrique et la justice culturelle

Rivista Africa 30.05.2025 Valentina Giulia Milani Traduit par: Jpic-jp.orgDu Nigeria au Mozambique, un mouvement grandissant émerge à travers le continent africain en faveur de la restitution des œuvres d’art pillées pendant la période coloniale. Il s’agit d’un processus de décolonisation culturelle qui redonne voix et dignité aux peuples africains.

La revendication de la restitution des œuvres d’art et des biens culturels volés durant le colonialisme s’impose aujourd’hui comme l’une des principales demandes de justice historique émanant de nombreux États africains. Du Nigeria au Mozambique, du Gabon au Sénégal, de plus en plus de nations réclament fermement le retour de leurs artefacts, souvent sacrés, restés pendant des décennies loin de leur terre d’origine et exposés dans les grands musées européens.

Le plus récent pays à s’engager dans cette voie est le Mozambique. À moins d’un mois du cinquantième anniversaire de son indépendance, le ministère de la Culture a lancé un inventaire national des œuvres spoliées durant la domination portugaise. « Nous sommes en train de reconstruire notre mémoire collective », a déclaré la ministre de l’Éducation et de la Culture, Samira Tovela. Les autorités mozambicaines estiment à au moins 800 le nombre d’objets d’art et de culte dispersés, certains étant actuellement exposés dans des collections publiques et privées au Portugal et ailleurs en Europe.

Au Gabon, l’actualité fait état d’une étape concrète vers la réappropriation de son patrimoine culturel : mercredi, au cours d’une cérémonie officielle présidée par le vice-président de la République, Séraphin Moundounga, 91 objets historiques – masques, statues et objets rituels provenant de diverses communautés du pays – ont été restitués. L’événement, organisé au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, a constitué un moment de forte valeur symbolique et culturelle. Parmi les œuvres restituées figuraient des statues Tsogho, des masques Fang, Téke, Punu et Myènè.

Le cas le plus emblématique reste cependant celui du Royaume du Dahomey, correspondant à l’actuelle République du Bénin, à ne pas confondre avec le Royaume du Bénin – aujourd’hui disparu – qui s’était développé dans l’actuel Nigeria. En novembre 2021, la France a restitué 26 œuvres d’art issues du trésor royal d’Abomey, pillées en 1892 par les troupes coloniales françaises lors de la conquête du Royaume du Dahomey. Ces objets – trônes, statues et sceptres royaux – symbolisent le pouvoir et la spiritualité. Ils ont d’abord été exposés dans la salle des fêtes du palais présidentiel de Cotonou, attirant plus de 230 000 visiteurs entre février et août 2022.

Ce processus de restitution a été complété en mai dernier, lorsque la Finlande a rendu un kataklé, un tabouret cérémoniel utilisé pour le couronnement des rois, parachevant ainsi le retour des 27 œuvres originelles du trésor royal.

Le Nigeria joue lui aussi un rôle de premier plan. Les célèbres bronzes du Bénin, chefs-d’œuvre artistiques pillés en 1897 par les troupes britanniques lors de la destruction du palais royal de Benin City, ont été restitués par plusieurs pays. En décembre 2022, l’Allemagne a officiellement remis 21 bronzes, suivie par les Pays-Bas en février 2025 avec la restitution de 119 autres pièces. Certaines institutions britanniques ont commencé à restituer des œuvres, mais le British Museum continue de retenir de nombreux objets, invoquant des contraintes législatives.

L’Éthiopie, pour sa part, réclame depuis des décennies le retour d’objets dérobés en 1868 après la bataille de Maqdala, lorsque les troupes britanniques ont pillé la citadelle impériale. Parmi ces objets, les tabot – tablettes sacrées de l’Église orthodoxe – sont si vénérés qu’ils ne peuvent être ni touchés ni exposés. L’un d’eux a été restitué en septembre 2023 lors d’une cérémonie à Londres, mais beaucoup restent conservés dans les musées britanniques, malgré la pression croissante exercée par Addis-Abeba.

Le Sénégal aussi a officiellement demandé à la France la restitution de son patrimoine culturel conservé dans les musées parisiens, notamment au Musée du quai Branly – Jacques Chirac. Les demandes concernent des centaines de pièces traditionnelles – masques rituels, statues, tambours cérémoniels et objets sacrés – prélevées durant la période coloniale et originaires de diverses communautés ethniques telles que les Wolof, Sérère, Diola et Peul. En novembre 2021, une Commission spéciale pour la restitution des collections d’art sénégalaises conservées dans les musées occidentaux a été installée au Musée des Civilisations noires de Dakar.

Dernier mais non des moindres, l’Égypte. Le gouvernement égyptien a renforcé ses efforts diplomatiques et juridiques pour obtenir le rapatriement de milliers de pièces archéologiques, notamment des statues, sarcophages, papyrus et fragments architecturaux. L’un des cas les plus emblématiques concerne la célèbre pierre de Rosette, conservée au British Museum, dont la restitution est réclamée depuis des années en tant que symbole d’identité nationale. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a mis en place un comité permanent pour surveiller le trafic illicite et coordonner les campagnes de rapatriement. Ces dernières années, plus de 29 000 artefacts ont ainsi été restitués par divers pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, la France et l’Allemagne.

Les autorités égyptiennes soulignent que le retour de ces biens constitue non seulement un acte de souveraineté culturelle, mais aussi une étape essentielle pour affirmer la continuité historique de la civilisation pharaonique comme composante de l’identité contemporaine du pays.

Derrière cette revendication s’esquisse un phénomène plus large. Le retour des œuvres ne relève pas seulement de la justice culturelle, mais exprime un sentiment anticolonial de plus en plus partagé, qui, dans certaines régions, s’est traduit par des choix politiques radicaux, allant jusqu’à des coups d’État. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger – pour ne citer que ces trois exemples récents – ont vu émerger des juntes militaires revendiquant une rupture avec la France et une réaffirmation de leur souveraineté, non seulement en matière de politique étrangère, mais aussi d’identité historique.

Cependant, de nombreux obstacles subsistent. Certains musées européens s’opposent à une restitution systématique, arguant que les œuvres sont mieux conservées et mises en valeur dans les pays hôtes, ou qu’elles ont été acquises de manière légitime. Par ailleurs, le retour des objets soulève la question de leur conservation dans les pays d’origine, où les infrastructures muséales et les compétences techniques peuvent faire défaut. Mais cette objection risque de perpétuer une logique paternaliste et coloniale, en ignorant la capacité croissante des pays africains à gérer leur propre patrimoine.

Selon l’Unesco, plus de 200 000 objets d’art africains sont actuellement conservés dans des musées et collections en dehors du continent. L’Organisation a encouragé la coopération multilatérale pour favoriser leur rapatriement, sans toutefois imposer de mécanismes contraignants. C’est dans ce vide normatif que s’inscrit aujourd’hui la diplomatie culturelle des États africains, qui cherchent à capitaliser sur l’attention médiatique et la sensibilité accrue de l’opinion publique mondiale.

Ce n’est pas un hasard si le thème choisi cette année par l’Union africaine est : « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par les réparations ». Proclamé lors de la 37e Assemblée de l’organisation continentale, ce thème reflète l’urgence de traiter les injustices historiques liées à l’esclavage, au colonialisme et au pillage culturel.

La restitution des œuvres spoliées représente ainsi un enjeu majeur dans le processus encore en cours de décolonisation. Il ne s’agit pas seulement de « réparer » une spoliation historique, mais de redonner aux Africains une place centrale dans la narration de leur propre passé. Une bataille qui ne se joue pas dans les réserves des musées, mais dans le cœur d’une génération qui veut réécrire son histoire et son destin à partir de ce qui lui a été enlevé.

Voir, Restituire la memoria: l’Africa e la giustizia culturale

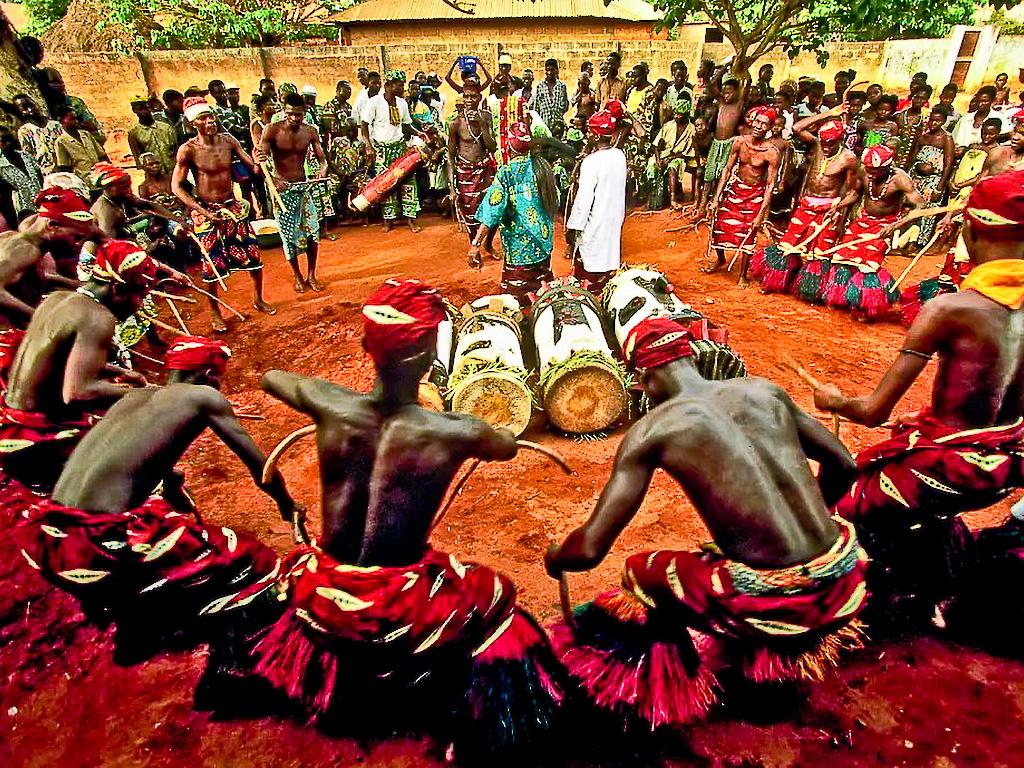

Après un siècle d’exil, le « tambour parleur » (ici lors d’une cérémonie rituelle de désacralisation en novembre 2022 au musée du quai Branly) va être restitué à la Côte d’Ivoire. COURTESY SILVIE MEMEL KASSI

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Laisser un commentaire