Le monde en guerre

Ethic 01.02.2025 Manuel Arias Maldonado Traduit par: Jpic-jp.orgLes espérances pacificatrices de la philosophie des Lumières ont été déçues à maintes reprises. Après le sanglant XXe siècle, il est particulièrement désolant de constater la persistance des conflits armés. Après avoir enterré des millions de morts, on pourrait attendre de notre espèce un surcroît de sagesse. Pourtant, nous assistons encore et toujours au triste retour de la guerre.

Il n’a jamais existé d’humanité qui ait ignoré la guerre ; ce qui signifie qu’il n’a jamais existé de moment dans l’histoire du monde exempt de conflits armés : quelque part sur la planète, des groupes s'entretuent toujours. Même si l’on accepte la thèse de Steven Pinker selon laquelle on peut observer une diminution constante du recours à la violence dans les interactions humaines, le fait brut demeure que la guerre n’a pas disparu de notre horizon. Pas même sur le continent européen : l’incursion russe sur le territoire ukrainien et le conflit armé qui s’en est suivi ont fait à nouveau retentir le sifflement des balles dans notre arrière-cour. Et nous nous demandons, alarmés, comment cela est encore possible.

Cependant, nul besoin de remonter à la première moitié du XXe siècle – avec deux guerres mondiales dévastatrices ayant débuté en Europe – pour trouver un précédent : la violente désintégration de la Yougoslavie a donné lieu à des épisodes atroces et les puissances occidentales ont dû envoyer des bombardiers pour mettre fin au conflit. Tant les guerres balkaniques que le génocide rwandais ont servi d’avertissement aux contemporains quant aux limites de la paix postcommuniste ; peu après, les terroristes islamistes faisaient s’effondrer les Tours Jumelles. Si l’Histoire était censée être terminée, comme l’avait annoncé Fukuyama en suscitant une interprétation erronée de son argument raisonnable sur la supériorité de la démocratie, elle avait une bien étrange manière de le montrer.

Il convient de souligner que la nouveauté relative de la guerre en Ukraine est le retour inattendu de l’agression d’un État souverain (non démocratique) contre un autre (plutôt démocratique). Selon la typologie proposée il y a quatre siècles par le philosophe Thomas Hobbes, le dictateur Poutine aurait engagé une guerre de doctrine (nationaliste), qui est aussi une guerre de conquête (de territoire et de ressources).

Or, c’est un type de conflit auquel les Européens nés après 1950 n’étaient plus habitués. Et un type, aussi, qui correspond à la définition traditionnelle de la guerre – selon la célèbre étude de Hedley Bull – comme violence organisée entre unités politiques. Ce mode de guerre a perdu en importance depuis la Seconde Guerre mondiale et a toujours été rare entre régimes démocratiques.

Cependant, nous serions victimes d’une dangereuse illusion optique si nous pensions que la guerre classique est la seule possible ; même Clausewitz reconnaissait que chaque époque avait ses variantes. Et la nôtre n’est pas dominée par l’action des États ; si nous nous en tenions à cette définition, nous aurions du mal à trouver des guerres à proprement parler.

Pourtant, l’État islamique n’a-t-il pas mené une guerre sainte contre le reste du monde ? Hamas et Israël ne sont-ils pas en guerre ? Le Soudan n’est-il pas en état de guerre ? Et les groupes terroristes – même s’ils agissent avec moins d’intensité que dans les années 60 et 70 – ne mènent-ils pas encore la guerre à divers endroits du monde, pour des raisons diverses ? Comme l’être humain qui la déclare ou la subit, la guerre a mille visages.

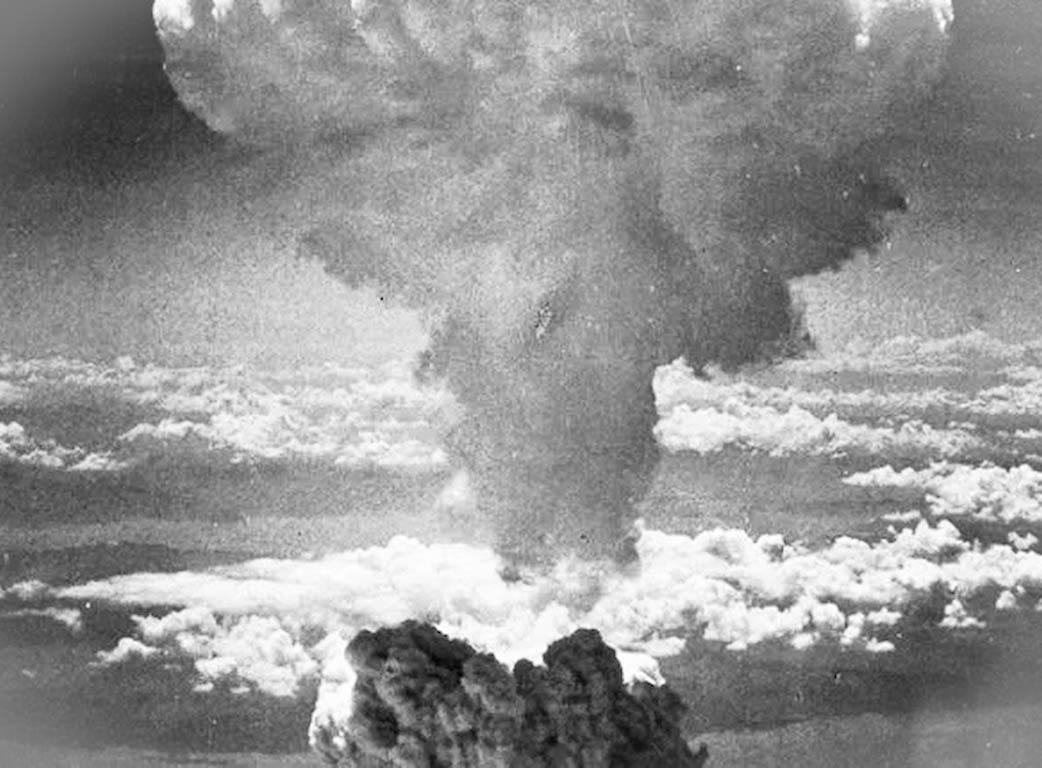

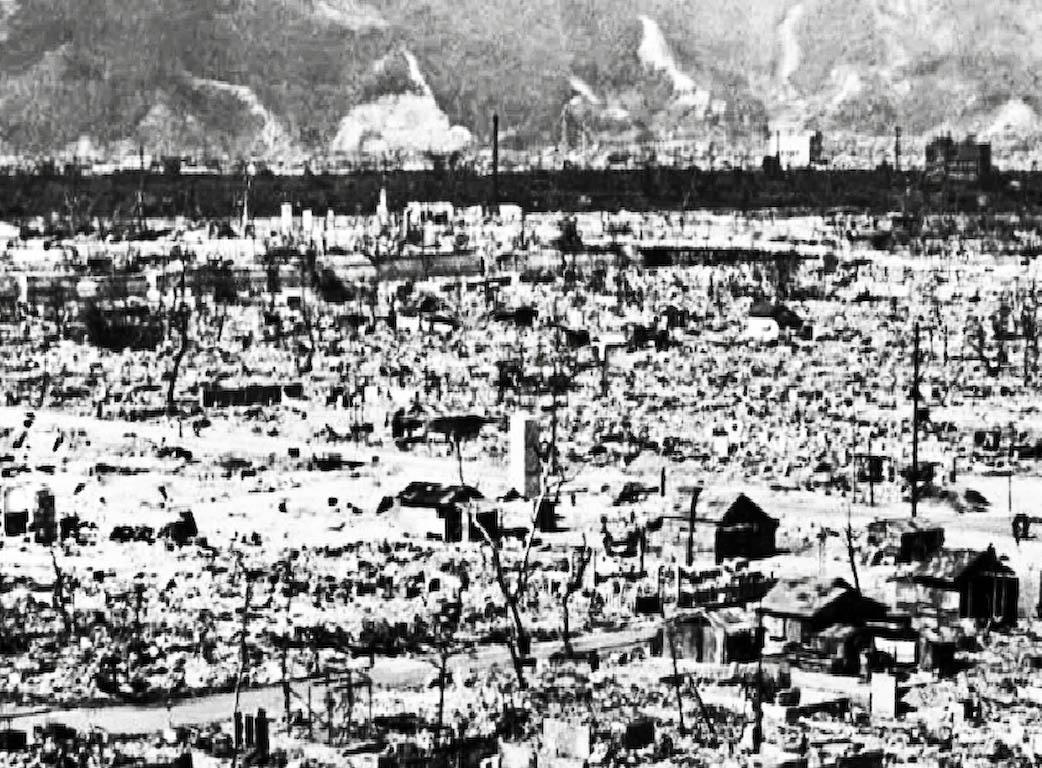

Cela dit, la question reste la même : pourquoi y a-t-il encore des guerres ? C’est une interrogation d’autant plus forte après le terrible XXe siècle, qui a débuté par une Grande Guerre ayant coûté la vie à 37 millions de personnes, suivie d’une Seconde Guerre mondiale qui en a fait 60 millions de plus, avec au passage l’extermination des juifs européens et l’explosion de deux bombes atomiques sur le sol japonais.

« Je n’aurais jamais cru que la mort pouvait en abattre autant », disent les vers de La Terre vaine, que T. S. Eliot publia en 1922 pour évoquer ce qui fut alors vécu comme l’apogée du bellicisme. Et même si le romancier H. G. Wells prophétisait que cette guerre mettrait fin à toutes les autres, c’est le Premier ministre britannique David Lloyd George qui eut raison lorsqu’il déclara ironiquement – lors de la Conférence de paix de Paris de 1919 – que « cette guerre, comme la suivante, est une guerre pour mettre fin à la guerre ».

Vingt ans plus tard, l’Europe était à nouveau en flammes et l’Empire japonais s’apprêtait à attaquer le territoire américain : la pédagogie de l’horreur avait échoué. Ce n’était pas la première fois ; ce ne serait pas la dernière.

Ces tranchées européennes furent la véritable tombe des espoirs des Lumières ; ou, si l’on préfère, elles marquèrent la fin brutale des attentes démesurées que le XIXe siècle avait nourries quant à la perfectibilité humaine. Contrairement à la prudence de Kant, Montesquieu ou Hume, tous conscients du long chemin à parcourir pour l’animal humain, l’hyper-rationalisme du XIXe siècle est allé trop loin ou trop vite : les Européens se voyaient investis d’une mission sacrée de civilisation des « sauvages », et un jour, tous parleraient espéranto. Religion de l’humanité ! Pour Hegel, la guerre elle-même pouvait être un instrument de civilisation : les époques heureuses – écrivait-il, au scandale du Rafael Sánchez Ferlosio – sont des pages blanches dans le livre de l’Histoire. C’est ainsi qu’il vit, dans le Napoléon entrant victorieux à Iéna en 1806, rien de moins que l’incarnation de l’esprit à cheval : un dirigeant distribuant coups d’épée et codes civils. Partout dans le monde, les nationalistes se sont levés contre l’empire qui les opprimait ou la métropole qui les colonisait. Malheureusement pour les rédacteurs de bréviaires moraux, certains de leurs chefs avaient raison ; parfois, il n’existe pas d’autre moyen de se libérer du tyran que de lui opposer une résistance armée. Et comme les démocraties elles-mêmes le savent, la politique – de la fondation des républiques au changement de régime – est souvent la continuation de la guerre par d’autres moyens.

C’est avec cela qu’il nous faudra composer, sans peur ni espoir, sur le chemin sans fin vers une paix perpétuelle impossible.

Il est peu probable que la guerre nous quitte un jour ; partout où naît un conflit ou un intérêt à l’engendrer – qu’il soit motivé par l’animosité tribale, la recherche de ressources ou l’intégrisme idéologique ou religieux – surgit aussi la tentation de recourir à la violence organisée. Nous savons depuis Kant que le bellicisme est moins probable entre démocraties ; Montesquieu nous a appris que l’interdépendance économique aide à prévenir les guerres. Quant à la doctrine de la guerre juste, l’expérience nous enseigne que celle-ci n’est juste que lorsqu’elle constitue l’unique moyen de stopper une violence injuste – mais son application reste floue. Ce n’est pas grand-chose ! Après avoir enterré des millions de morts, on pourrait espérer de notre espèce davantage de sagesse. Mais il nous faudra vivre avec cela, sans peur ni espoir, sur le chemin sans fin vers l’impossible paix perpétuelle.

Voir, El mundo en guerra

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Laisser un commentaire