Il mondo in guerra

Ethic 01.02.2025 Manuel Arias Maldonado Tradotto da: Jpic-jp.orgLe speranze pacificatrici della filosofia dell’Illuminismo sono state infrante più e più volte. Dopo il sanguinoso XX secolo, è particolarmente desolante constatare la continuità dei conflitti armati. Dopo aver seppellito milioni di morti, ci si aspetterebbe dalla nostra specie un po’ più di saggezza. Eppure, continuiamo ad assistere al triste ripetersi della guerra.

Non è mai esistita un’umanità che ignorasse la guerra; il che significa che non c’è mai stato un momento della storia mondiale privo di conflitti armati: da qualche parte nel mondo, gruppi umani si uccidono sempre tra loro. Anche accettando la tesi di Steven Pinker, secondo cui si può osservare una riduzione costante della violenza nelle interazioni umane, resta il fatto nudo e crudo che la guerra non è scomparsa dal nostro orizzonte. Nemmeno nel continente europeo: l’invasione russa del territorio ucraino e il successivo conflitto armato hanno riportato il fischio delle pallottole nel nostro cortile di casa. E ci chiediamo, allarmati: com’è possibile che accada ancora?

Tuttavia, non serve tornare alla prima metà del XX secolo – con due guerre mondiali devastanti iniziate in territorio europeo – per trovare un precedente: la violenta disgregazione della Jugoslavia ha conosciuto episodi atroci e le potenze occidentali hanno dovuto inviare bombardieri per porre fine al conflitto. Sia le guerre balcaniche sia il genocidio in Ruanda hanno lanciato un monito ai contemporanei sui limiti della pace postcomunista; poco dopo, i terroristi islamici abbattevano le Torri Gemelle. Se la Storia era davvero finita, come annunciava Fukuyama, favorendo un’interpretazione deviata del suo ragionevole argomento sulla superiorità della democrazia, aveva un modo davvero strano di mostrarlo.

Va sottolineato che la novità relativa della guerra in Ucraina sta nel ritorno inaspettato dell’aggressione di uno Stato sovrano (seppur non democratico) contro un altro (più o meno democratico). Secondo la tipologia proposta dal filosofo Thomas Hobbes quattro secoli fa, il dittatore Putin avrebbe intrapreso una guerra di dottrina (nazionalista) che è anche una guerra di acquisizione (di territorio e risorse).

Si tratta però di un tipo di conflitto a cui gli europei nati dopo il 1950 si erano disabituati. Ed è anche un tipo che corrisponde alla definizione tradizionale di guerra — come indicato nel classico studio di Hedley Bull — come violenza organizzata tra entità politiche. Questa forma di guerra ha perso centralità dopo la seconda guerra mondiale ed è sempre stata rara tra regimi democratici.

Tuttavia, saremmo vittime di una pericolosa illusione ottica se pensassimo che la guerra classica sia l’unica possibile; lo stesso Clausewitz osservava che ogni epoca ha le sue varianti. E la nostra non è dominata dall’azione statale; se ci attenessimo a quella definizione, faticheremmo a trovare guerre vere e proprie.

Eppure, lo Stato Islamico non ha forse condotto una guerra santa contro il mondo? Hamas e Israele non sono forse in guerra? Il Sudan non è forse in stato di guerra? E le bande terroristiche – anche se con minore intensità rispetto agli anni ’60 e ’70 – non continuano forse a combattere in vari luoghi del mondo per motivi diversi? Come l’essere umano che le dichiara o le subisce, la guerra ha mille volti.

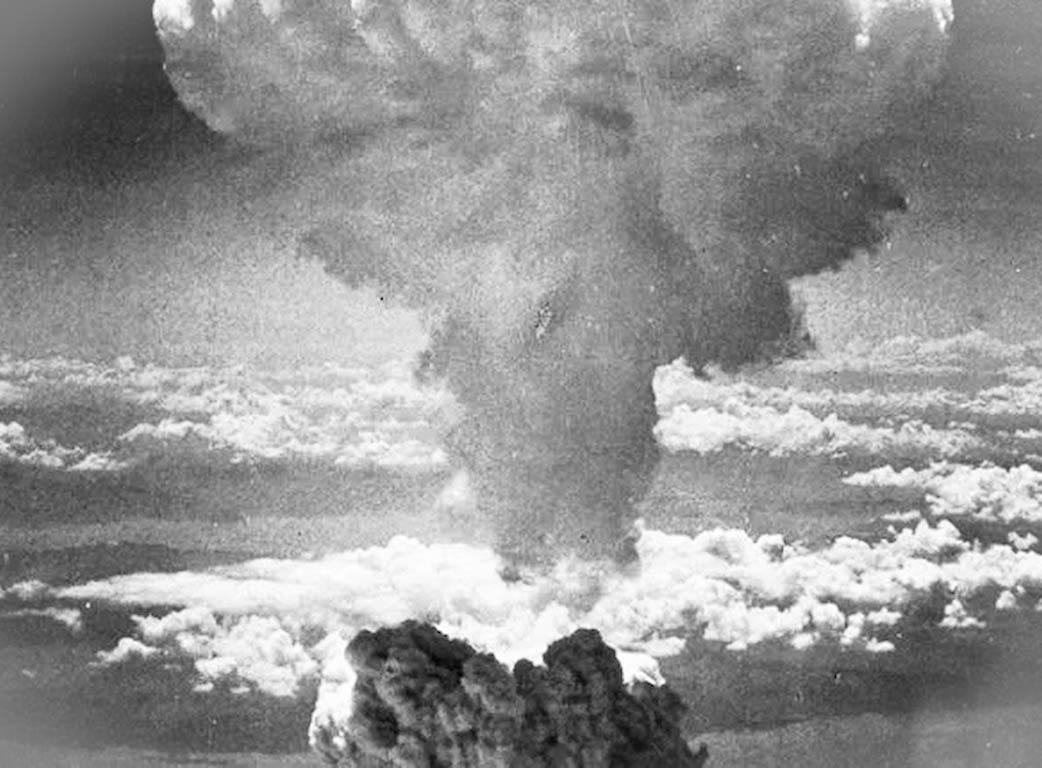

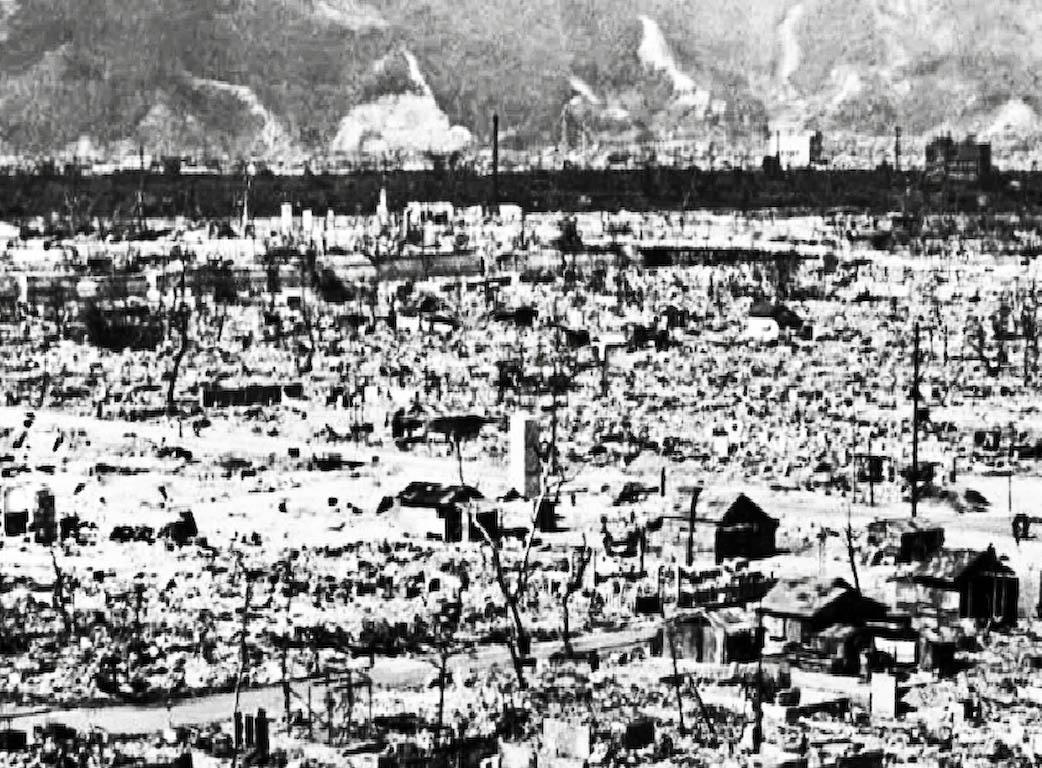

Detto ciò, la domanda resta la stessa: perché esistono ancora le guerre? È una questione che si fa ancora più pressante dopo il selvaggio XX secolo, iniziato con una Grande Guerra che ha fatto 37 milioni di vittime, seguita da una seconda guerra mondiale che ne ha causate altre 60, compreso lo sterminio degli ebrei europei e il lancio di due bombe atomiche sul suolo giapponese.

«Mai pensavo che la morte potesse abbatterne così tanti», dicono i versi di La terra desolata che T. S. Eliot pubblicò nel 1922, riferendosi a quella che fu vissuta come l’apoteosi del bellicismo. E se lo scrittore H. G. Wells aveva profetizzato che quella guerra avrebbe posto fine a tutte le guerre, fu il primo ministro britannico David Lloyd George ad avere ragione quando osservò ironicamente – durante la Conferenza di Pace di Parigi del 1919 – che «questa guerra, come la prossima, è una guerra per porre fine alla guerra».

Vent’anni dopo, l’Europa era di nuovo in fiamme e l’Impero giapponese si preparava ad attaccare il suolo americano: la pedagogia dell’orrore si era dimostrata inutile. Non era la prima volta; non sarebbe stata l’ultima.

Quelle trincee europee furono la vera tomba delle speranze illuministe; o, se si preferisce, rappresentarono la fine brusca delle aspettative smisurate che il XIX secolo aveva riposto nella perfettibilità della nostra specie. Di fronte alla cautela degli scritti di Kant, Montesquieu o Hume — tutti consapevoli del lungo cammino che l’animale umano avrebbe dovuto percorrere — l’iper-razionalismo ottocentesco si spinse troppo oltre, o troppo in fretta: gli europei credevano di avere la missione sacra di civilizzare i selvaggi, e un giorno tutti avrebbero parlato esperanto. Religione dell’umanità! Per Hegel, la guerra stessa poteva essere uno strumento di civiltà: le epoche di felicità – scriveva, suscitando lo scandalo del nostro Rafael Sánchez Ferlosio – sono pagine bianche nel libro della Storia. Per questo vedeva in Napoleone, che entrava vittorioso a Jena nel 1806, nientemeno che lo spirito a cavallo: un sovrano che distribuiva allo stesso tempo sciabolate e codici civili. In tutto il mondo, i nazionalisti presero la parola e si ribellarono contro l’impero che li opprimeva o contro la metropoli che li colonizzava. Purtroppo per i compilatori di breviari morali, a volte i loro leader avevano ragione; talvolta non esiste altro modo per liberarsi da un tiranno se non la resistenza armata. E come ben sanno le stesse democrazie, spesso la politica — dalla fondazione delle repubbliche al cambio di regime — è la continuazione della guerra con altri mezzi.

Dovremo fare i conti con questo: senza paura né speranza, lungo il cammino senza fine verso l’impossibile pace perpetua.

È dubbio che la guerra ci abbandonerà mai; ovunque ci sia un conflitto o l’interesse a crearne uno – che sia mosso da animosità tribale, dalla sete di risorse o da integralismo religioso o ideologico – si fa strada anche la tentazione di ricorrere alla violenza organizzata. Sappiamo da Kant che la guerra è meno probabile tra democrazie; Montesquieu ci ha insegnato che l’intreccio degli interessi economici aiuta a prevenirla. Quanto alla dottrina della guerra giusta, l’esperienza è chiara – è giusta solo se costituisce l’unico modo per fermare chi esercita una violenza ingiusta – ma la sua applicazione pratica resta vaga. Non è molto! Dopo aver seppellito milioni di morti, ci si aspetterebbe dalla nostra specie un supplemento di saggezza. Ma con questo dovremo convivere: senza paura né speranza, lungo il cammino senza fine verso l’impossibile pace perpetua.

Vedere, El mundo en guerra

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Lascia un commento