Paix ou profit ? L’accord Congo-Rwanda sous le signe de l’extractivisme

Confronti 01.08.2025 Luca Attanasio Traduit par: Jpic-jp.orgL’accord entre le Congo et le Rwanda, signé à Washington et parrainé par Donald Trump, suscite plus de doutes que d’espoirs : derrière l’intention de paix se cache un intérêt économique évident, surtout pour les États-Unis. Les critiques se multiplient, du prix Nobel Denis Mukwege à Human Rights Watch, dénonçant un néocolonialisme et des avantages accordés au Rwanda malgré ses violations persistantes. En toile de fond : des millions de morts et un risque concret, perpétuer l’exploitation au lieu d’arrêter la guerre.

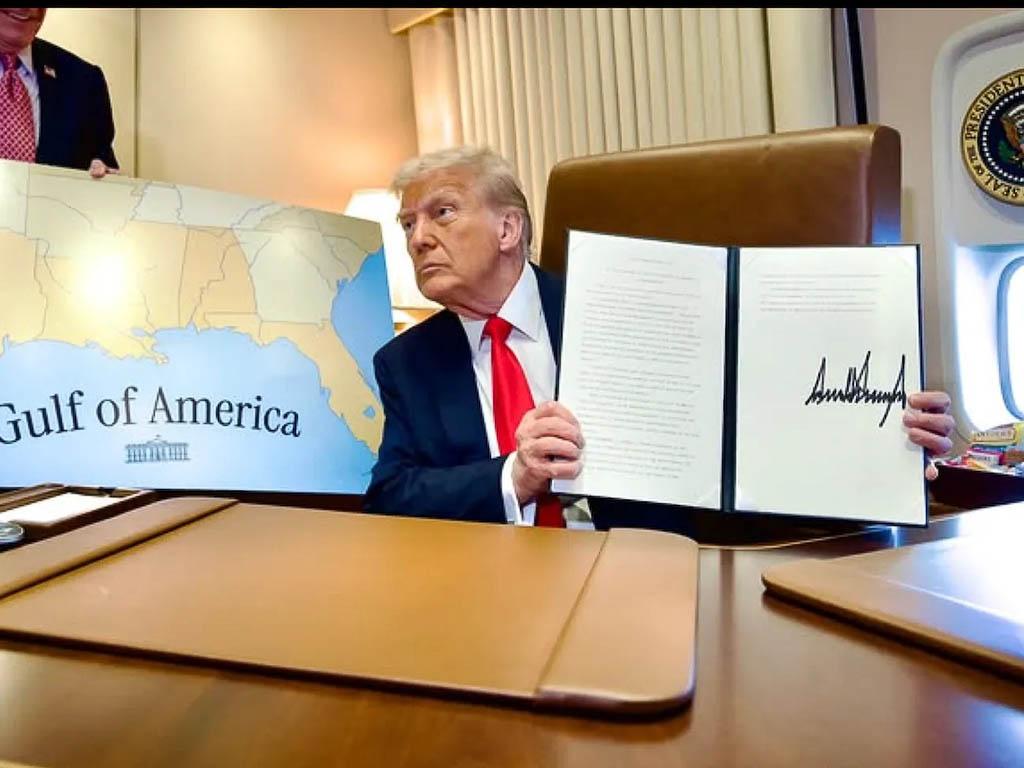

« Nous obtenons du Congo, pour les États-Unis, beaucoup de droits miniers dans le cadre de cet accord ». Cette phrase, prononcée par Donald Trump quelques minutes après la signature, le 27 juin dernier à Washington D.C., de l’accord entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Rwanda – censé mettre fin à des décennies de conflits et de tensions – n’a certainement pas suscité l’enthousiasme qu’on pourrait attendre à l’issue d’un traité de paix. Personne ne se fait d’illusions : les accords qui clôturent les périodes de guerre ne naissent jamais uniquement d’élans humanitaires dépourvus d’intérêts. Ils sont toujours le fruit de compromis, qui satisfont et mécontentent en partie toutes les parties, et dont la base est souvent le profit. Mais que les premières paroles du principal promoteur soient si ouvertement centrées sur ses propres gains, sans aucune référence aux populations qui souffrent depuis des décennies l’horreur de la guerre et des massacres de masse, a fait froncer les sourcils à de nombreux observateurs. Beaucoup ont alors pensé que les fondations de ce pacte n’étaient pas solides. Les critiques n’ont pas tardé, portant autant sur les bases de l’accord que sur ses implications concrètes.

Des avantages pour les plus forts

Le premier problème évident est que l’accord semble profiter beaucoup plus aux plus forts qu’aux plus faibles. En effet, il garantirait des ressources aux États-Unis et avaliserait, d’une certaine manière, la politique prédatrice du Rwanda envers la RDC. Comme l’écrit Foreign Policy : « Au lieu de résoudre les problèmes créés par le comportement du Rwanda, le récent accord de Washington le récompense. Les FDLR [Forces démocratiques de libération du Rwanda, principal groupe rebelle rwandais adhérant à la doctrine de l’Hutu Power] sont mentionnées plus de 40 fois dans le texte, tandis que le M23 [groupe rebelle actif dans l’Est de la RDC, composé principalement de Congolais tutsis] n’est cité que deux fois. Cette nette disparité suggère que l’accord ne s’attaquera pas aux causes profondes de la crise actuelle. Il est plus probable qu’il renforcera la position du Rwanda au détriment de la souveraineté congolaise et de la stabilité régionale ».

En effet, les milices pro-rwandaises du M23 – responsables de multiples incursions et massacres dans les provinces congolaises du Nord et du Sud-Kivu et, depuis janvier 2025, maîtresses de vastes zones après la prise de Goma et de Bukavu – ne sont pas seulement peu mentionnées : elles ne sont même pas explicitement condamnées.

« Depuis la signature de l’accord, le 27 juin, rien n’a changé – explique le Père Giovanni Magnaguagno, missionnaire xaverien à Bukavu –. Le M23 contrôle toujours pleinement les zones conquises en début d’année, étend son influence aux zones voisines et envoie de nouvelles troupes. Nous espérions tous que l’envoi du général Dan Caine par Donald Trump changerait rapidement la situation, mais cela n’a pas été le cas ».

Le général quatre étoiles Dan Caine, haut gradé de l’Armée de l’air, a été dépêché sur place pour diriger le mécanisme de retrait des forces rwandaises ou pro-rwandaises du sol congolais. Il est encore trop tôt pour juger son action, mais les propos du Père Magnaguagno s’ajoutent aux inquiétudes suscitées par un rapport de l’ONU, relayé par le journal belge Le Soir, selon lequel le président rwandais Paul Kagame viserait « l’annexion définitive de l’Est du Congo ».

Le risque néocolonial

Les critiques sont particulièrement sévères du côté du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 pour son travail auprès des femmes victimes de violences sexuelles : « Les minerais bruts seront bradés au Rwanda, qui les transformera et les exportera, perpétuant une logique extractiviste néocoloniale ».

Ce risque néocolonial est aussi relevé par Lindani Zungu, fondateur de Voices of Mzansi, qui cite le penseur ghanéen Kwame Nkrumah sur Al Jazeera : ce traité « permet aux puissances étrangères de dominer non par l’occupation directe, mais par des moyens économiques », en maintenant l’extractivisme.

La RDC possède 70 % du cobalt mondial – essentiel aux batteries des voitures électriques –, ainsi que du coltan, du cuivre et de l’or en abondance. Pourtant, elle reste l’un des pays les plus pauvres du monde, alors que le Rwanda, sans aucun gisement sur son territoire, est devenu l’un des pays les plus stables et prospères d’Afrique, commerçant avec l’Europe et les États-Unis grâce aux ressources provenant de l’Est congolais. Cet appétit pour le contrôle des mines alimente depuis des décennies des guerres sanglantes. On estime à près de 10 millions le nombre de morts congolais, ce qui relève du génocide.

Sans justice, sans réduction de l’écart entre richesses possédées et richesses exploitées, sans mettre fin aux expropriations au profit de tiers, il sera difficile de rétablir la paix.

Le rôle du Congrès

Certes, voir les parties en conflit se serrer la main après tant d’années porte en soi une lueur d’espoir. Si l’accord apporte ne serait-ce qu’un peu de répit à une population civile martyrisée, ce sera déjà un gain.

Comme le souligne Lewis Mudge, directeur pour l’Afrique centrale à Human Rights Watch : « Le Congrès américain peut améliorer les chances de succès de l’accord en exigeant que tout investissement dans les infrastructures ou tout soutien à la sécurité soit conditionné au retrait complet des troupes rwandaises de RDC et à la fin du soutien congolais aux groupes auteurs d’exactions. Il devrait aussi soutenir les enquêtes sur les crimes graves et garantir un suivi international ainsi que le respect de l’accord ».

Reste à savoir si le Congrès américain – et surtout le dirigeant imprévisible qui le gouverne, plus intéressé par ses propres profits que par la justice et la paix, et qui envisageait récemment d’envoyer au Rwanda des demandeurs d’asile arrivés aux États-Unis – poursuivra cette voie. Au-delà des motivations douteuses qui ont présidé à cet accord, il faut espérer qu’on pourra maintenir les deux parties éloignées des armes et protéger, en même temps que ses propres intérêts, ceux de la population locale.

Nous en doutons fortement, mais nous ne pouvons que nous accrocher à cette espérance.

Voir, Pace o profitto? L’accordo Congo-Ruanda sotto il segno dell’estrattivismo

Photo. Minière de cobalt au Congo ©The International Institute for Environment and Development, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Laisser un commentaire