Pace o profitto? L’accordo Congo-Ruanda sotto il segno dell’estrattivismo

Confronti 01.08.2025 Luca Attanasio Tradotto da: Jpic-jp.orgL’accordo tra Congo e Ruanda firmato a Washington e sponsorizzato da Donald Trump solleva dubbi più che speranze: dietro l’intento di pace si cela un evidente interesse economico, soprattutto per gli Stati Uniti. Le critiche si moltiplicano, dal Nobel Mukwege a Human Rights Watch, denunciando neocolonialismo e premi al Rwanda nonostante le continue violazioni. Sullo sfondo, milioni di morti e un rischio concreto: perpetuare lo sfruttamento invece che fermare la guerra.

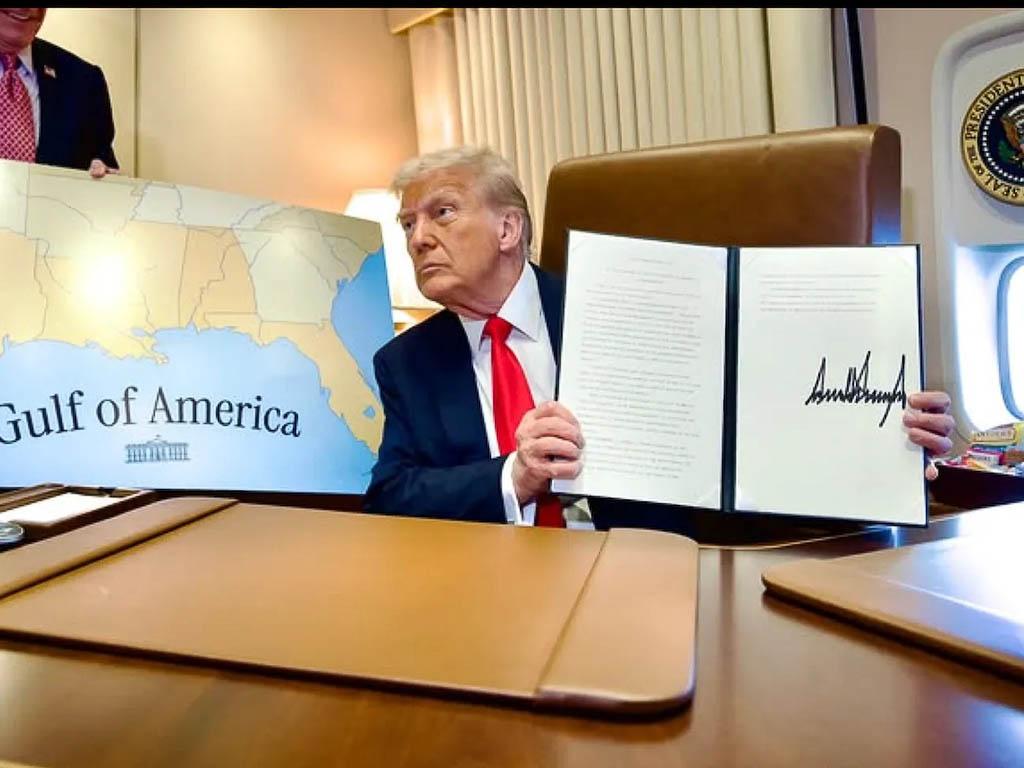

«Stiamo ottenendo, per gli Stati Uniti, molti dei diritti minerari dal Congo come parte dell’accordo». La frase, pronunciata da Donald Trump minuti dopo la sigla dell’accordo firmato a Washington D.C. lo scorso 27 giugno tra la Repubblica democratica del Congo (Rdc) e la Repubblica del Ruanda, che dovrebbe mettere fine a decenni di conflitti e tensioni, non fa certamente scattare quell’entusiasmo che ci si aspetterebbe da dichiarazioni successive a trattati di pace. Nessuno, intendiamoci, si illude che gli accordi che dovrebbero chiudere periodi di guerra siano frutto solamente di afflati umanistici scevri da qualsivoglia forma di interesse: al contrario sono il risultato di compromessi che inevitabilmente scontentano e soddisfano un po’ tutti alla base dei quali ci sono profitti. Ma che le prime parole enunciate dal main sponsor fossero così smaccatamente improntate a esaltare i propri guadagni e che non ci siano né in esse né in quelle successive, riferimenti alle popolazioni che da decenni soffrono l’orrore della guerra e delle stragi di massa, ha portato molti osservatori a storcere il naso. E, subito dopo, a pensare che le fondamenta del patto non siano solide. Le critiche, infatti, sono puntualmente arrivate e riguardano sia le basi su cui poggia l’accordo, sia le implicazioni che prevede la sua implementazione.

Vantaggi ai più forti

Il primo ed evidente problema è che il deal sembra portare molti più vantaggi ai più forti che a chi è in posizione di debolezza. A quanto risulta, infatti, l’accordo garantirà risorse agli Usa e avalla in qualche modo la politica predatoria del Ruanda verso la Repubblica Democratica del Congo. Come scrive Foreign Policy «invece di risolvere i problemi creati dal comportamento del Ruanda, il recente accordo di Washington lo premia. Le Fdlr [Forze democratiche per la liberazione del Ruanda, il principale gruppo di ribelli ruandesi aderenti alla dottrina dell’Hutu Power] sono citate più di 40 volte nel testo dell’accordo, mentre l’M23 [un gruppo ribelle attivo nella Repubblica Democratica del Congo orientale, composto principalmente da congolesi di etnia tutsi] è menzionato solo due volte. Questa netta disparità suggerisce che l’accordo non affronterà le cause profonde della crisi attuale. Più probabilmente, rafforzerà la posizione del Ruanda a spese della sovranità congolese e della stabilità regionale». Per quanto possa risultare incredibile, infatti, le milizie filo-ruandesi dell’M23, protagoniste di continui sconfinamenti e stragi nelle regioni orientali congolesi del Kivu del Nord e del Sud, e da gennaio 2025 stabilmente al comando di vastissime regioni dell’area dopo la conquista di Goma e Bukavu, non solo non vengono citate come si dovrebbe, ma neanche condannate esplicitamente. Non a caso, dalla firma dell’accordo – il 27 giugno – ad oggi «non è cambiato assolutamente nulla – spiega Padre Giovanni Magnaguagno, missionario saveriano in servizio a Bukavu – l’M23 è in pieno possesso delle zone conquistate a inizio anno e sta aumentando il suo controllo alle aree limitrofe e inviando nuove truppe. Tutti ci aspettavamo che l’invio del Generale Dan Caine da parte di Donald Trump, avrebbe da subito cambiato la situazione, ma non è successo nulla». Il generale a 4 stelle Dan Caine, ufficiale superiore dell’Aeronautica Militare, è stato spedito nell’area con il compito di presiedere il meccanismo operativo per il disimpegno delle forze ruandesi o filo-ruandesi dal suolo congolese. È certamente ancora presto per giudicare il suo operato, ma, oltre a quanto afferma Padre Magnaguagno, desta senz’altro preoccupazione la notizia riportata dal giornale belga Le Soir che riferisce di un rapporto delle Nazioni Unite secondo cui le intenzioni del Ruanda sarebbero in netto contrasto con gli impegni presi a fine giugno e il presidente ruandese Paul Kagame sarebbe «orientato verso l’annessione definitiva dell’Est del Congo».

Il rischio neocoloniale

Molto dure, poi, le critiche dell’autorevolissimo Dottor Denis Mukwege, Premio Nobel per la Pace 2018 per il suo lavoro di cura e riabilitazione di donne vittime di violenza sessuale: «I minerali grezzi – ha denunciato – saranno svenduti al Ruanda, che li trasformerà ed esporterà perpetrando una logica estrattivista neocoloniale». Il rischio neocolonialista della firma di questo accordo appare evidente a molti osservatori, tra questi Lindani Zungu fondatore e leader di Voices of Mzansi [una piattaforma digitale dedicata ad amplificare le voci dei giovani sudafricani e affrontare questioni sociali, politiche, economiche e ambientali dal loro punto di vista], che citando il filosofo politico ghanese Kwame Nkrumah, scrive su Al Jazeera che il trattato «consente alle potenze straniere di dominare non attraverso l’occupazione diretta, ma con mezzi economici» e perpetrando l’estrattivismo.

Quando si pensa alla Repubblica democratica del Congo, alla sua condizione di Paese più ricco di risorse al mondo [in Rdc giace il 70% del cobalto planetario, materiale fondamentale per le batterie delle auto elettriche; si trovano in grandissima abbondanza coltan, rame, oro] e al Ruanda, si dimentica un particolare fondamentale: la Rdc, con tutte le sue miniere e i giacimenti stracolmi di risorse preziosissime, è tra i Paesi più poveri al mondo mentre il Ruanda, tra i Paesi più stabili e ricchi d’Africa, fa affari con Europa e Usa su minerali e terre rare pur non avendo neanche un giacimento sul suo territorio. Il suo progressivo sconfinamento nell’Est del Congo ha come scopo proprio il controllo delle miniere ed è alla base di guerre pluridecennali sanguinosissime mai sopite. Secondo le stime più verosimili, i congolesi morti nei vari conflitti ammonterebbero a circa 10 milioni: una cifra spaventosa che fa parlare di genocidio. Se non si agisce su questi fattori, se non si ristabilisce un minimo di giustizia, se non si tiene conto dell’enorme sproporzione tra ricchezze possedute e ricchezze usufruite, se non si smetterà di perpetrare ennesime espropriazioni di risorse per conto terzi, sarà difficile ristabilire pace.

Il ruolo del congresso

È chiaro che un accordo che ha visto le parti in conflitto firmare e stringersi le mani dopo anni di guerre e accuse reciproche, porta sempre con sé un alone di speranza. Se porterà almeno un po’ di tregua e se aiuterà una popolazione civile massacrata a tirare un po’ di respiro, sarà tutto di guadagnato. Come scrive Lewis Mudge, direttore di Afrique centrale, sul sito di Human Rights Watch «Il Congresso degli Stati Uniti può contribuire a migliorare le possibilità di successo e la fattibilità dell’accordo richiedendo che qualsiasi investimento in infrastrutture o sostegno alla sicurezza sia subordinato al completo ritiro delle truppe ruandesi dalla Repubblica Democratica del Congo e alla fine del sostegno congolese ai gruppi responsabili di abusi. Il Congresso dovrebbe anche mostrare il suo sostegno alle indagini sui crimini gravi e garantire l’istituzione di un monitoraggio internazionale e il rispetto dell’accordo». Il Congresso americano e, soprattutto, l’erratico personaggio che è a capo del suo governo, così interessato alle ricchezze proprie e lontano da slanci realmente improntati al ristabilimento di pace e giustizia (ha di recente pensato al Ruanda come Paese verso cui inviare richiedenti asilo approdati sul suo statunitense), riusciranno a perseguire questa via? Al di là delle valutazioni sulle motivazioni alla base della sigla dell’accordo, che abbiamo derubricato come tutt’altro che etiche, sarà possibile mantenere le due parti lontane dalle armi e proteggere, assieme ai propri interessi, quelli della popolazione locale? Ne dubitiamo fortemente ma al tempo stesso non possiamo che aggrapparci a questa speranza.

Vedi, Pace o profitto? L’accordo Congo-Ruanda sotto il segno dell’estrattivismo

Ph Miniera di cobalto in Congo ©The International Institute for Environment and Development, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Lascia un commento