La paz, la más pequeña de las semillas

Messaggero di Sant’Antonio 24.03.2025 Luciano Manicardi Traducido por: Jpic-jp.orgEl Papa Francisco pide que «el primer signo de esperanza se traduzca en paz para el mundo» ya que gran parte de la humanidad está devastada por «la tragedia de la guerra» (Spes non confundit 8). Lo que para el ser humano es utopía, para el cristiano es esperanza.

¿Es la paz una utopía? Tal vez. Pero alimenta nuestro deseo de caminar hacia el bien. Un bien del que son imagen aquellos lugares que han sabido hacer del cuidado su punto fuerte: pequeñas semillas, anticipaciones del Reino.

El Papa Francisco pide que «el primer signo de esperanza se traduzca en paz para el mundo» y añade que gran parte de la humanidad está devastada por «la tragedia de la guerra» (Spes non confundit 8). Nosotros, los seres humanos, hablamos de paz en relación con la guerra, e invocamos la paz como el fin de una guerra. Así, el pensamiento de la paz queda subordinado al pensamiento de la guerra: la paz necesita de la guerra para ser pensada. Quizás resulte más útil preguntarse por ese «terrible amor a la guerra» (James Hillman) que habita al ser humano, y recordar las palabras de Heráclito: «La guerra es el padre de todas las cosas».

La Biblia, que en muchas de sus páginas empapadas de sangre narra guerras y violencias, se atreve a desenmascarar la violencia y la guerra denunciándolas como un grave pecado. Son los regímenes totalitarios los que ocultan la violencia y prohíben la palabra «guerra», disfrazándola con algún eufemismo. La Biblia, en cambio, mira la violencia de frente, muestra la guerra en todo su carácter odioso, y así logra formular la esperanza de un mundo liberado de la guerra, como aparece en las profecías de Isaías (2, 2-5) y de Miqueas (4, 3-5): «Forjarán sus espadas para arados y sus lanzas para podaderas; una nación no levantará la espada contra otra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.»

¿Utopía? Sin duda, como lo es también el ideal de una fraternidad y sororidad universales, otro nombre para ese Reino de Dios que está en el centro del anuncio de Jesús.

Pero, ¿qué es la utopía?

«La utopía es como el horizonte: camino dos pasos, y se aleja dos pasos. Camino diez, y se aleja diez más. El horizonte es inalcanzable. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para esto: sirve para seguir caminando» (Eduardo Galeano).

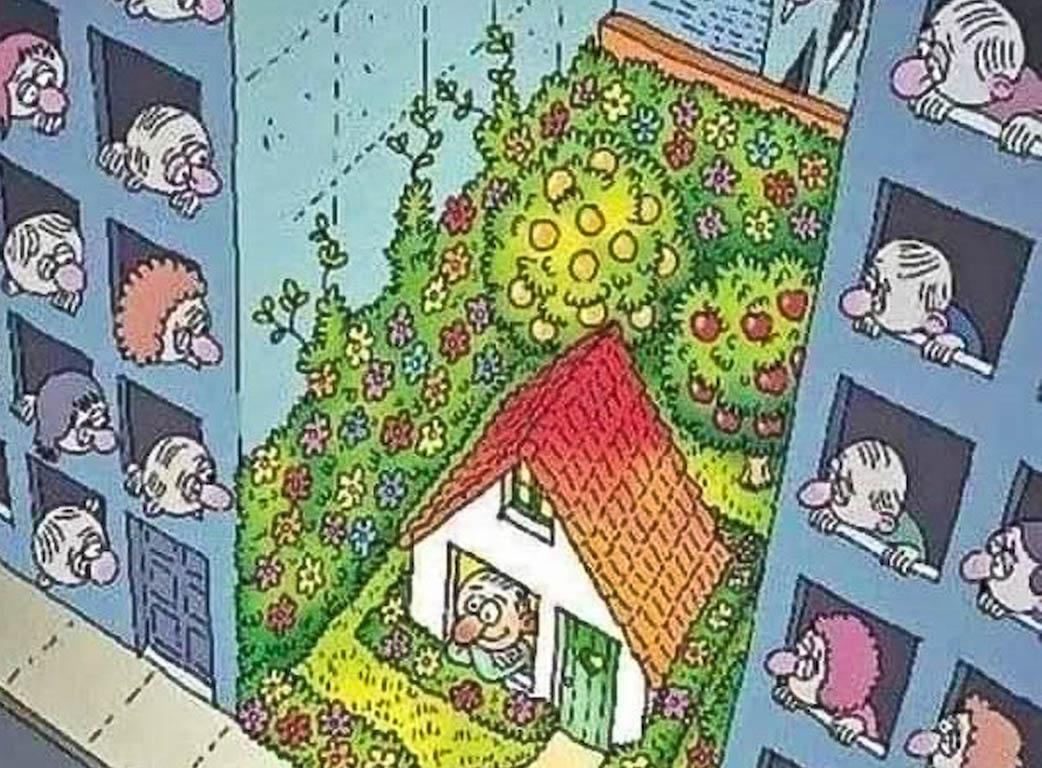

Y como el ser humano camina en el presente gracias a la esperanza (homo viator spe erectus – «el hombre caminante, erguido en la esperanza», es decir: el ser humano concebido como un peregrino en la tierra, que camina con la esperanza como guía y apoyo), y como la esperanza, para ser auténtica, necesita espacios reales que anticipen desde hoy algo de su cumplimiento, es necesario dar lugar al futuro y crear eutopías, es decir, lugares y experiencias históricas caracterizadas por lo que significa el prefijo eu: bien.

Espacios de convivencia y de encuentro, de participación y solidaridad, de intercambio de historias y narraciones, que den sentido al presente y abran al futuro.

Las eutopías son lugares de salvación de lo humano, donde cada persona es considerada en su plena dignidad por el solo hecho de ser humana, antes de cualquier especificación o atributo. Son lugares donde la palabra “paz” adquiere todo su contenido y se enriquece con el sentido bíblico de shalom: un concepto integral que incluye dimensiones relacionales y sociales, psicológicas y espirituales, económicas y políticas.

Para ello es necesario desarrollar una cultura del cuidado, que es el exacto contrapunto de la cultura de la guerra. En la guerra, el otro es un enemigo a eliminar, el entorno es destruido, la lógica del cuidado se sustituye por la de la destrucción, y la solidaridad se ve desplazada por la enemistad. Desgraciadamente, el terrible amor por la guerra hace que la cultura bélica prevalezca ampliamente sobre la cultura del cuidado, como se vio durante la pandemia, cuando la metáfora militar fue universalmente usada, aunque la imagen que reflejaba la realidad era la del cuidado.

Podemos preguntarnos si también las eutopías no son, en sí mismas, utopías. La respuesta está en la realidad. Pensemos en la experiencia de Nevé Shalom – Waahat as-Salam, una aldea de paz fundada en los años 70 por Bruno Hussar al oeste de Jerusalén, que demuestra la posibilidad concreta de convivencia pacífica entre judíos y palestinos. O en Rondine, Ciudadela de la Paz, cerca de Arezzo, donde conviven jóvenes pertenecientes a naciones en conflicto entre sí, realizando un trabajo de educación para la paz. Me limito a estos dos ejemplos. Que nos muestran que solo el amor por el enemigo (y no solo por el prójimo) puede vencer al terrible amor por la guerra. «El más grande de los héroes es el que transforma a su enemigo en amigo» (Abot de Rabbi Natán A 23).

¿Y no son también eutopías las comunidades cristianas de las que hablaba el cardenal Martini, como comunidades alternativas que dan prioridad a valores ignorados por el mundo, como el servicio, la inclusión, la acogida, el perdón, el reconocimiento, el compartir? ¿Y no lo son también esas experiencias de «resistencia-creación», que señalan nuevas formas de vida inspiradas en la sobriedad, la solidaridad y modelos alternativos de relación y consumo, como expresan Benasayag y Cohen en La época de la intranquilidad? Carta a las jóvenes generaciones.

Se podrá decir que son experiencias «pequeñas». Pero es precisamente en su pequeñez donde se inscriben en la lógica del Reino de Dios, en la que la semilla más pequeña se convierte en el árbol más grande.

Ver, Pace, il seme più piccolo

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Deje un comentario