La paix, la plus petite des semences

Messaggero di Sant’Antonio 24.03.2025 Luciano Manicardi Traduit par: Jpic-jp.orgLe pape François demande que « le premier signe d’espérance se traduise en paix pour le monde » car une grande partie de l’humanité est dévastée par « la tragédie de la guerre » (Spes non confundit 8). Ce qui est utopie pour l’homme est espérance pour le chrétien.

La paix est-elle une utopie ? Peut-être, mais elle nourrit notre désir d’avancer vers le bien. Un bien que représentent ces lieux qui ont fait du soin leur force : des petites semences, anticipation du Royaume.

Le pape François demande que « le premier signe d’espérance se traduise en paix pour le monde », et ajoute que la plus grande partie de l’humanité est dévastée par « la tragédie de la guerre » (Spes non confundit 8).

Nous, humains, parlons de paix en relation avec la guerre, et invoquons la paix comme fin d’une guerre. Ainsi, la pensée de la paix est subordonnée à celle de la guerre : la paix a besoin de la guerre pour exister. Il peut être plus utile de s’interroger sur « l’amour terrible de la guerre » (James Hillman) qui habite l’homme, et de rappeler les paroles d’Héraclite : « Pólemos - La guerre - est le père de toutes choses ».

La Bible, dans ses nombreuses pages empreintes de sang, raconte des guerres et des violences, mais elle ose les dénoncer comme un péché grave. Ce sont les régimes totalitaires qui dissimulent la violence et bannissent le mot « guerre », le remplaçant par des euphémismes. La Bible regarde la violence en face, montre la guerre dans toute son horreur, et peut ainsi formuler l’espérance d’un monde libéré de la guerre, comme dans les prophéties d’Isaïe (2, 2-5) et de Michée (4, 3-5) : « Ils briseront leurs épées pour en faire des socs de charrue, leurs lances pour en faire des faucilles. Une nation ne lèvera plus l’épée contre une autre nation, et l’on n’apprendra plus la guerre ».

Utopie ? Assurément, tout comme l’est l’idéal d’une fraternité et d’une sororité universelles, un autre nom de ce Royaume de Dieu au cœur de l’annonce de Jésus.

Mais qu’est-ce que l’utopie ?

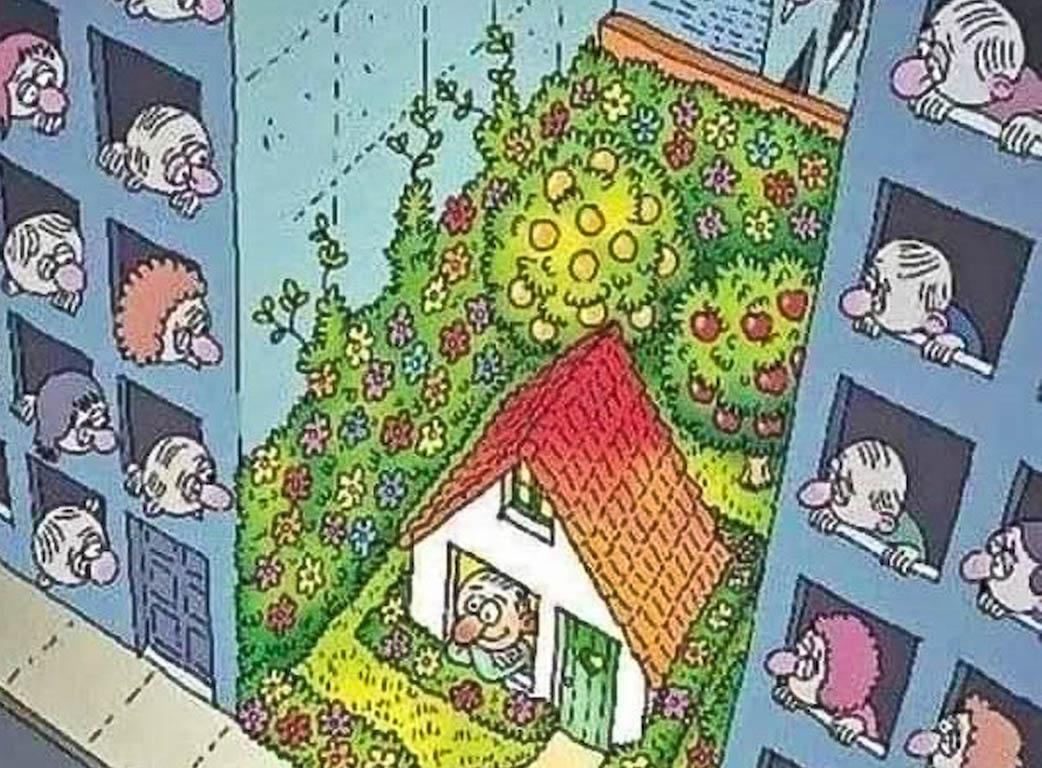

« L’utopie est comme l’horizon : je fais deux pas, il s’éloigne de deux pas. J’en fais dix, il s’éloigne de dix. L’horizon est inatteignable. Alors, à quoi sert l’utopie ? À cela : elle sert à continuer à avancer » (Eduardo Galeano). Et puisque l’homme avance dans le présent grâce à l’espérance (homo viator spe erectus – « l’homme voyageur, debout dans l’espérance », c’est-à-dire : l’être humain conçu comme pèlerin sur la terre, marche guidé et soutenu par l’espérance), et puisque l’espérance, pour être authentique, a besoin de fragments de réalité qui en annoncent dès aujourd’hui l’accomplissement, il est nécessaire de donner une place au futur en créant des eutopies, c’est-à-dire des lieux, des expériences concrètes, marqués par ce que signifie le préfixe eu : bien.

Des espaces de partage et de convivialité, de participation et de solidarité, d’échange d’histoires et de récits, qui donnent sens à « l’aujourd’hui et ouvrent à l’avenir ». Les eutopies sont des lieux de salut pour l’humain, où chaque personne est reconnue dans sa pleine dignité simplement parce qu’elle est humaine, avant toute autre spécification ou attribut. Ce sont des lieux où le mot « paix » trouve toute sa substance et s’enrichit du sens biblique de shalom : un concept global qui comprend des dimensions relationnelles et sociales, psychologiques et spirituelles, économiques et politiques.

Pour cela, il est nécessaire de développer une culture du soin, contrepoint exact de la culture de la guerre. Dans la guerre, l’autre est un ennemi à éliminer, l’environnement est détruit, la logique de la protection cède à celle de la destruction, la solidarité est remplacée par l’hostilité. Malheureusement, l’amour terrible de la guerre rend la culture guerrière largement dominante sur la culture du soin, comme on l’a vu pendant la pandémie, où la métaphore militaire a été utilisée universellement alors que l’image fidèle à la réalité était celle du soin.

On peut se demander si les eutopies ne sont pas elles-mêmes des utopies. La réponse est dans la réalité. Pensons à l’expérience de Nevé Shalom – Waahat as-Salam, village de paix fondé dans les années 1970 par Bruno Hussar, à l’ouest de Jérusalem, qui montre la possibilité concrète d’une coexistence pacifique entre Juifs et Palestiniens. Ou à Rondine, Cité de la paix, près d’Arezzo (Italie), qui réunit des jeunes de pays ennemis pour une éducation à la paix. Deux exemples seulement, qui montrent que seul l’amour de l’« ennemi » (et non seulement du prochain) peut vaincre l’amour terrible de la guerre. « Le plus grand héros est celui qui transforme son ennemi en ami » (Abot de Rabbi Nathan A 23).

Et les communautés chrétiennes dont parlait le cardinal Martini, comme des communautés alternatives, mettant au premier plan des valeurs ignorées du monde – le service, l’inclusion, l’accueil, le pardon, la reconnaissance, le partage – ne sont-elles pas aussi des eutopies ?

Ne le sont-elles pas également, ces expériences de « résistance-création », désignant des formes de vie nouvelles, inspirées par la sobriété, la solidarité, des modèles alternatifs de relations et de consommation, dont parlent Benasayag et Cohen (L’époque de l’intranquillité. Lettre aux jeunes générations) ?

On dira que ce sont de « petites » expériences. Mais c’est précisément dans leur petitesse qu’elles entrent dans la logique du Royaume de Dieu, où la plus petite semence devient le plus grand des arbres.

Voir : Pace, il seme più piccolo

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Laisser un commentaire