Cinque cose da portare a casa dalla COP26 di Glasgow

VIVAT International 11.12.2021 Alberto Parise, Mccj Tradotto da: Jpic-jp.orgVIVAT International ha partecipato alla Conferenza degli Stati per gli accordi sul clima COP26. Molte parole sono state spese su quest’evento, criticandolo o sostenendolo. Ecco un'opinione dal punto di vista della società civile e ciò che possiamo portare a casa per una advocacy cattolica e cristiana. Molte le critiche, che comunque aprono due prospettive sicure, anche se piuttosto strette.

Ecco allora le cinque considerazioni da portare a casa secondo l'esperienza dei rappresentanti di VIVAT a Glasgow.

1-. Multilateralismo e la necessità d’appartenenza

Le dinamiche di partecipazione alla COP si basano sul multilateralismo. Entrambe le parti, i governi e le organizzazioni della società civile, sono chiamate ad operare attraverso raggruppamenti per ovvi motivi: tempo, elaborazione di posizioni comuni, praticabilità dei negoziati.

Soprattutto a Glasgow, dove c'era una rigida limitazione d'accesso alle sale a causa delle restrizioni COVID, l'appartenenza a un raggruppamento di ONG era essenziale perché ai 9 raggruppamenti della società civile erano, ad esempio, concessi 2 o 3 biglietti per ogni sala di negoziazione. Era nelle riunioni quotidiane dei raggruppamenti che c'era l'opportunità di sapere cosa stava succedendo e discernere su come intervenire. Sfortunatamente, questo non ha funzionato per noi. Il raggruppamento di ONG di nostro interesse ci era precluso perché VIVAT International non è membro del Climate Action Network (CAN). VIVAT dovrebbe forse prendere in considerazione l'adesione a questa rete. La partecipazione alla COP è qualcosa di continuo, e ciò avviene attraverso il networking e la collaborazione con i raggruppamenti.

A Glasgow, abbiamo contattato il gruppo FBO (Faith Base Organization), che non è ancora completamente riconosciuto però accettato dalla Presidenza. A questo proposito, è importante ricordare che nel documento finale presentato alla Presidenza, il gruppo ha chiesto di essere per completo riconosciuto. Il gruppo dirige i cosiddetti dialoghi di Talanoa, che articolano una prospettiva interreligiosa sui temi della COP. E’ da suggerire a VIVAT di entrare in contatto e partecipare alle attività di questo gruppo.

Per quanto riguarda le organizzazioni cattoliche, ci sono stati tra di loro dei contatti, ma in generale ognuna è andata per la sua strada. Abbiamo perso un'iniziativa di convocazione per avere la possibilità di condividere esperienze, preoccupazioni, intuizioni e interessi condivisi. Abbiamo notato che nessun'altra organizzazione cattolica è collegata al gruppo FBO.

2-. Mondi paralleli che difficilmente si incontrano

C'erano troppi eventi in corso contemporaneamente a Glasgow: abbiamo cercato di partecipare a quelli che sembravano più coinvolgenti dal nostro punto di vista. Mi sono reso conto, tuttavia, che – ad eccezione di alcuni eventi tematici organizzati dalla Presidenza e dalle Plenarie – in tali eventi, i partecipanti sembrano provenire da organizzazioni che la pensano allo stesso modo. In altre parole, sembravano tutti parlare solo a se stessi. Mi chiedo se ciò abbia senso. Il risultato è l'impressione di avere mondi paralleli che non si incontrano né dialogano. La sfida è quella di costruire uno spazio dialogo dove ci sia la possibilità di incontrare le differenze e interagire in modo costruttivo.

3-. Il ruolo centrale della Presidenza

La Presidenza della COP ha il compito di stabilire l'agenda, decidere le condizioni di partecipazione, ascoltare tutte le parti, sintonizzare le diverse posizioni, impegnarsi in negoziati bilaterali e multilaterali, proporre bozze per l'approvazione che trovino un equilibrio tra esigenze e desideri diversi.

La prima settimana a Glasgow è stata molto frustrante per tutti, lamentando inaccettabili limitazioni di partecipazione. Tuttavia, da quanto ho potuto osservare, la Presidenza ha preso in considerazione alcune delle preoccupazioni e dei suggerimenti espressi dalla società civile. La sfida è stata che il processo si basa sulla diplomazia, puntando a un consenso. Pertanto, potrebbero esserci incongruenze nei risultati poiché le parti possono avere interessi diversi o concorrenti.

La società civile, in ogni caso, ha avuto un ruolo fondamentale in quanto ha condotto la Presidenza di includere le preoccupazioni in materia di diritti umani e di giustizia climatica nelle decisioni di base, che avrebbero potuto non essere ascoltate senza le loro pressioni. Ancora una volta, le raggruppazioni sono fondamentali e devono lavorare a stretto contatto con la Presidenza per far sentire la loro voce. D'altro canto, la Presidenza ha bisogno di pressioni da parte delle organizzazioni della società civile per convincere i governi ad accettare l'includere le preoccupazioni in materia di diritti umani e giustizia climatica.

4-. La necessità di esercitare pressioni sui governi nazionali

Il giudizio principale sui risultati della COP, specialmente da parte dei giovani, è che ha prodotto solo parole vuote, o – come è stato spesso citato a Glasgow – un "Blah blah blah". Nonostante non siano stati all'altezza delle aspettative, i governi hanno almeno concordato diverse decisioni. La sfida ora è quella di mantenere la pressione per raggiungere il pieno risultato. Non ci sono sanzioni né meccanismi internazionali per obbligare i governi ad attuare i loro impegni. Solo i loro cittadini possono ritenerli responsabili, almeno nei paesi democratici. Pertanto, è qui che il nostro ministero GPIC deve fare la differenza. E ancora, questo non è possibile se lavoriamo da soli; dobbiamo partecipare a movimenti popolari che condividono la nostra stessa agenda.

5-. Il punto centrale è il modello di sviluppo

Dopo essere tornato da Glasgow, ho incontrato molte persone che mi chiedevano se la COP26 fosse stata un successo o un fallimento. Ascoltiamo la valutazione della Presidenza della COP. Comprendiamo che l'obiettivo generale di contenere il riscaldamento globale entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali è ancora vivo, anche se il senso di responsabilità è debole. Ciò nonostante, si può affermare che ci sono alcune scoperte su cui si potrebbe costruire per accelerare i tempi di una transizione verso zero emissioni (Net-Zero), cioè libere di gas serra. Questa prospettiva si basa su una prospettiva pragmatica, che cerca di massimizzare i guadagni per accelerare la transizione verso Net-Zero, assumendo gli attuali sistemi economici e finanziari come l'unica opzione che abbiamo. Ciò significa sfruttare tutte le forze di mercato, mobilitare capitali privati, costruire innovazioni tecnologiche per trovare soluzioni e aumentarle per avere un impatto maggiore.

Tuttavia, un'altra opinione è che allo stesso sistema che ha causato la crisi climatica non si può affidare la risoluzione del problema. Questo perché è un sistema che presuppone una crescita infinita per sostenersi. Una volta che c'è un ambiente favorevole e diventa commercialmente fattibile, le innovazioni tecnologiche creano entusiasmo perché promettono nuovi mercati e opportunità di business, ad esempio nell'energia verde. Tuttavia, i critici sottolineano che in generale, queste sono soluzioni false, che semplicemente spostano il problema da qualche altra parte piuttosto che risolverlo.

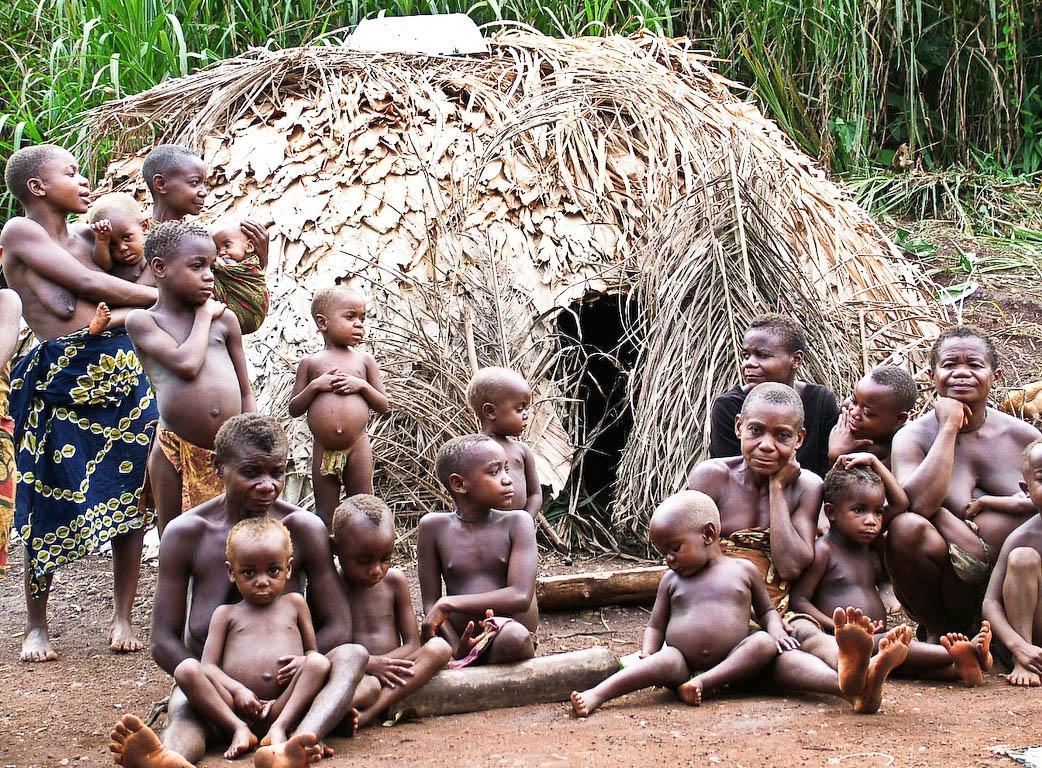

Vi è, quindi, la necessità di una prospettiva più olistica, basata sui diritti umani e sugli ecosistemi. La società civile è consapevole che non risolveremo la crisi climatica a meno che non creiamo un modello o un paradigma di sviluppo diverso. Questo è il messaggio che i popoli indigeni, le organizzazioni giovanili e femminili, le organizzazioni ambientaliste e le FBO condividono e promuovono nel loro lavoro di advocacy.

Consulta Five Takeaways from Glasgow COP26

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Lascia un commento