Sans liens moraux, il n’y a pas de sens du bien commun

Ethic 27.10.2025 Pedro Silverio Traduit par: Jpic-jp.orgVictoria Camps (Tarragone, 1941) est l’une des grandes philosophes espagnoles contemporaines. Référence majeure dans le domaine de l’éthique, elle vient de publier « La société de la méfiance » (Arpa, 2025), où elle revient sur les grandes erreurs que nous commettons en tant que société et nous invite, toujours dans une perspective critique, à repenser pourquoi nous en sommes arrivés là et comment nous pouvons corriger le cap. Une chose est claire pour elle : le concept de liberté a été perverti par un développement excessif, et nous avons oublié de coopérer comme des individus vivant ensemble dans une société. Entretien.

Dans votre précédent ouvrage, Le temps du soin, vous évoquiez la nécessité de prendre soin de nous comme société. Ce nouveau livre semble aller plus loin : si nous ne sommes pas capables de nous soigner, essayons au moins de retrouver la confiance. Vous reconnaissez qu’il faut des changements urgents. Parlez-vous de changements révolutionnaires, d’une refonte totale, ou de réformes partielles ?

Je ne crois pas que les révolutions ou les remises en cause globales mènent quelque part. Je pense qu’il faut envisager des réformes, des réformes concrètes. Ce sont de petites réformes, certes, mais qui répondent à des problèmes très graves à chaque moment et qui évoluent avec le temps.

Par exemple, aujourd’hui, nous avons un grave problème de logement, qui illustre bien l’impossibilité de faire confiance à la garantie d’un droit fondamental. Il faut donc faire des réformes, et dans le cas du logement, cela me paraît évident.

L’État social devrait garantir ce droit, mais ce n’est pas le cas, et cela crée évidemment de la méfiance. Ce droit existe, même s’il n’est pas constitutionnellement reconnu comme un droit fondamental, mais il devrait exister une garantie de la part de l’État — d’un État qui se dit social — pour assurer ce droit. Et cela n’existe pas.

Cela suscite donc une méfiance évidente : nous avons les principes, mais pas les faits. Ce qui nous fera retrouver la confiance, c’est le passage des principes aux actes. Lorsque nous verrons que certaines attentes sont réellement satisfaites, alors la confiance reviendra.

Vous dites que les changements sociaux découlent davantage d’un changement de mentalité que de nouvelles lois. En cette période de forte polarisation, quelle mentalité pourrait selon vous s’imposer, et avec quelles conséquences ?

Plus qu’à un cadre mental, j’attribue la méfiance à une conception très individualiste de la liberté.

Les individus se comportent comme des nomades centrés sur eux-mêmes, qui comprennent la liberté comme la possibilité de faire ce qu’ils estiment le plus convenable pour leur intérêt propre.

Il manque des liens sociaux, une cohésion sociale qui fasse sentir qu’il existe un devoir collectif, une responsabilité partagée face à certains problèmes.

Cette dimension de coopération sociale, la démocratie libérale n’a pas su la générer d’elle-même. Nous n’avons pas su ajouter quelque chose qui favorise la coopération, l’engagement envers l’intérêt commun, le refus de l’indifférence.

L’État et les institutions ont une grande part de responsabilité, mais les individus aussi : la société civile s’engage peu et manque de volonté pour affronter les grands défis d’aujourd’hui.

Dans le livre, vous dites qu’il nous manque de définir quel type de société nous voulons et comment y parvenir.

Oui, mais il n’est pas nécessaire non plus de dessiner un modèle de société idéal, c’est ce que faisaient les utopies. Une société parfaite, comme une société entièrement étatisée par exemple, s’est révélée très dangereuse et mène au totalitarisme.

Ce qu’il faut, c’est affronter concrètement les nouveaux besoins. Il faut corriger ce qui fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout, sans chercher à concevoir une société parfaite, car personne ne sait ce qu’est une société parfaite.

Nous atteindrons progressivement une forme d’amélioration en corrigeant les dysfonctionnements de la société.

L’un de ces dysfonctionnements concerne le concept de liberté. La notion de liberté s’est-elle pervertie au point de conduire à une sorte d’anarchie sociale ?

Je ne crois pas qu’il s’agisse d’anarchie, au sens du rejet de l’État. C’est plutôt que nous déléguons à l’État des questions que nous devrions parfois résoudre nous-mêmes.

Surtout, il n’y a pas d’engagement envers un bien commun auquel nous participerions tous.

La conception dominante de la liberté aujourd’hui est une liberté dite, en philosophie, négative et non positive.

C’est une liberté qui ne se demande pas : « Pourquoi est-ce que je veux être libre ? », « À quoi m’engage la liberté ? », « Quels devoirs implique la liberté que j’ai ? », « Ai-je un devoir envers la société ? », « Ce que je fais est-il le meilleur choix non seulement pour moi, mais pour la collectivité ? ». Nous ne nous posons plus ces questions.

Voilà le concept de liberté qui vacille aujourd’hui et qui n’aide pas à construire un demos — un peuple — doté d’une manière d’être commune, qui nous rendrait tous plus démocrates, plus solidaires, plus fraternels, plus respectueux et plus équitables.

En parlant de construire ce demos, vous avez salué la « culture de l’accueil » d’Angela Merkel lors de la crise des réfugiés de 2015. L’absence de cette culture chez nos responsables politiques, en plein essor des politiques identitaires, est-elle un exemple d’échec collectif ?

Oui, car cela va à l’encontre d’un principe fondamental : la reconnaissance de la dignité de toute personne.

Ce principe devrait mener à l’accueil, à l’hospitalité, à une attitude qui, lorsqu’on parle de politique migratoire, est manifestement absente. Il n’existe pas cette volonté d’accueillir l’autre qui vient demander de l’aide et de la protection.

Pourtant, comme presque tout le monde le reconnaît, l’arrivée de populations migrantes ne nous nuit ni sur le plan de l’emploi, ni des services sociaux, ni de la fiscalité, ni du financement des services publics. C’est même une aide, mais ce n’est pas perçu ainsi.

La première réaction, c’est le rejet de l’autre parce qu’il est différent, parce qu’il dérange, parce que la couleur de sa peau ne plaît pas, ou pour toute autre raison.

L’un des thèmes centraux du livre est l’éducation. Vous évoquez la paradoxale situation où nous avons éradiqué l’analphabétisme, sans pour autant progresser moralement. Pourquoi ?

Je pense que nous n’avons pas su résoudre ce que nous appelons « l’éducation aux valeurs ».

D’abord, l’expression elle-même est trop vague : nous n’avons pas trouvé la bonne approche.

Parler d’« éducation civique » est un peu plus concret et plus parlant.

Mais éduque-t-on vraiment pour former des citoyens ? Des personnes capables de se corriger elles-mêmes face à cette conception consumériste de la liberté, capables de s’engager envers le monde dans lequel elles vivent ? Des personnes qui pensent aux autres et apprennent à penser par elles-mêmes ?

C’est la maxime qu’introduit Kant : le signe d’une communauté éclairée, c’est une communauté qui surmonte sa minorité de raison et apprend à penser par elle-même.

Cette transmission de la valeur du jugement personnel, de l’engagement social, de la maîtrise de soi, du refus de tout posséder immédiatement : cela, l’éducation le transmet-elle ?

Je crois que non.

Même l’éducation morale a été simplifiée en une discipline à enseigner. Comme on dit aujourd’hui, elle est devenue une « compétence » parmi d’autres.

Il faudrait d’abord expliquer ce que signifie « compétence morale », car personne ne le fait.

Peut-être que cela signifie bien plus que ce qu’on prétend enseigner en ajoutant quelques heures d’éthique au programme. Aristote le disait déjà clairement, et j’ai toujours répété cette leçon : « La morale ne s’enseigne pas comme une matière ordinaire ».

Elle ne s’enseigne pas comme les mathématiques ou la géométrie. Elle s’apprend par l’exemple, par l’imitation, en créant des situations où la formation morale est vécue.

C’est ainsi qu’on apprend à distinguer ce qu’il faut faire de ce qu’il ne faut pas faire.

Cet effort, qui est pratique et non seulement théorique, je ne le vois pas aujourd’hui.

Réduire la formation éthique à un enseignement purement théorique n’est pas la bonne voie : cela aide à comprendre les concepts et le raisonnement moral, mais la pratique s’apprend autrement.

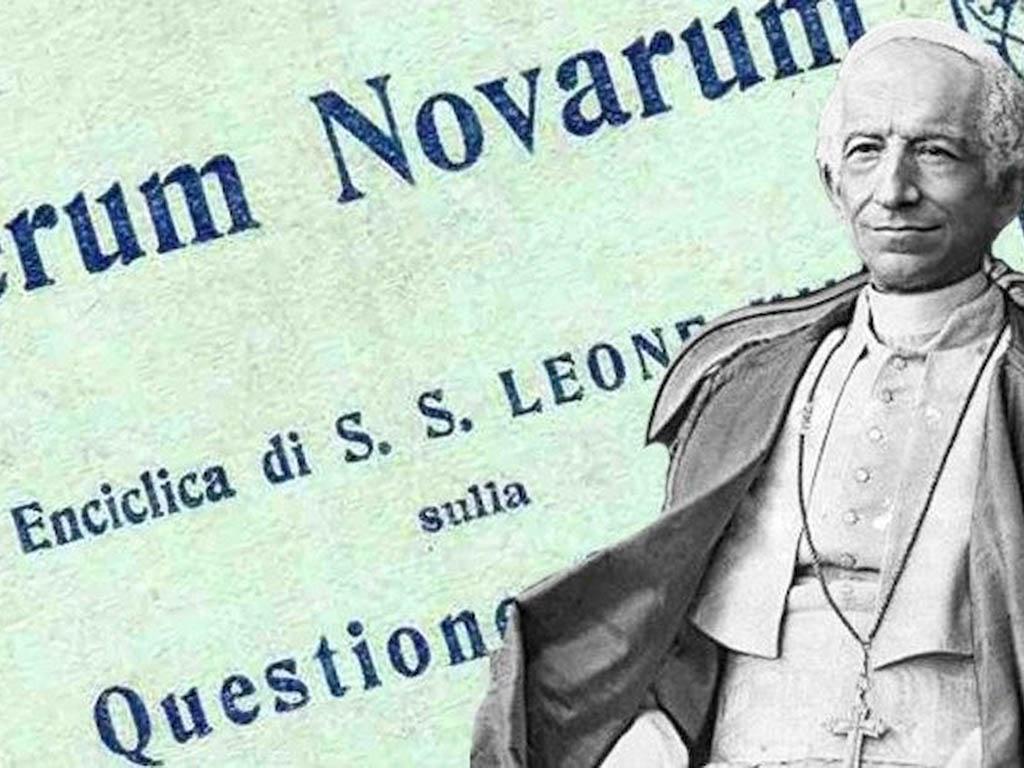

Dans cette ligne, vous critiquez le fait que, bien que l’éducation soit devenue laïque, la transition ne s’est pas bien faite, car on a écarté une éducation morale capable d’enseigner la différence entre le bien et le mal sans référence religieuse.

Oui, car la religion savait le faire, mais en le liant à une doctrine religieuse. Cette liaison formait des personnes croyantes dont le comportement reposait sur une doctrine morale.

Cela passait par la religion, car le concept même de religion comporte cette idée de relier les personnes, de les maintenir dans une communauté consciente de ce qu’elle doit faire, fondée sur des convictions dont découle un comportement.

Avec la sécularisation de la société, ce rôle qu’exerçait la religion n’a été remplacé par rien d’équivalent pour relier les personnes à un sens moral. Nous n’avons pas trouvé comment créer une sensibilité morale, et c’est un problème.

Pour le dire de façon concrète, dans notre cas, nous sommes passés d’un régime franquiste national-catholique dictatorial à un régime démocratique. Nous avons pensé qu’en créant des institutions démocratiques, nous deviendrions automatiquement démocrates, que les gens changeraient de mentalité.

Cela s’est produit en partie, mais pas de manière satisfaisante : nous n’avons pas su créer une communauté de personnes conscientes des défis et des défauts de la société, et désireuses de les corriger ensemble.

Alors, presque cinquante ans après la mort de Franco, n’avons-nous pas réussi à créer un demos véritablement démocratique ?

C’est un demos libéral, mais fondé sur une conception de la liberté très réductrice et simpliste, inculquée surtout par l’économie de consommation, et non par une motivation éthique.

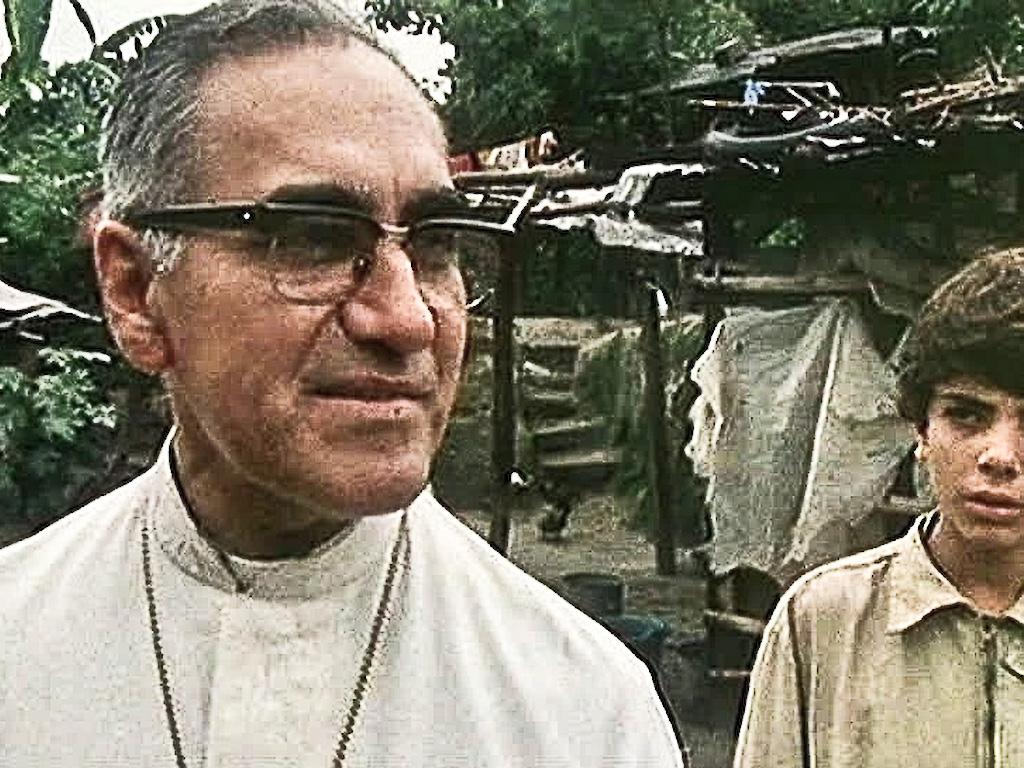

Victoria Camps © Espacio Fundación Telefónica / Javier Arias

EDitt | Web Agency

EDitt | Web Agency

Laisser un commentaire